旅のまとめ(紀伊半島2025年)

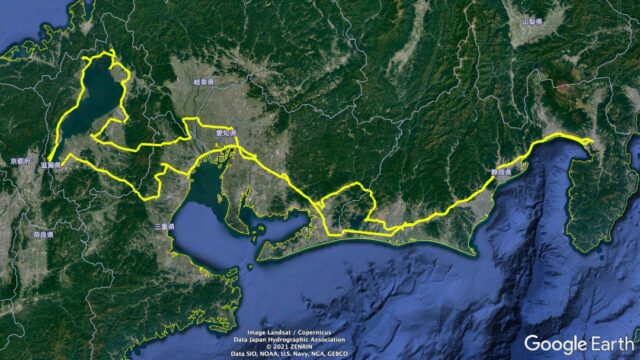

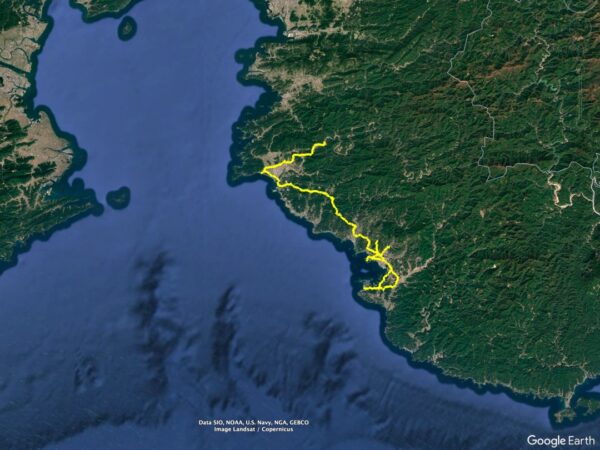

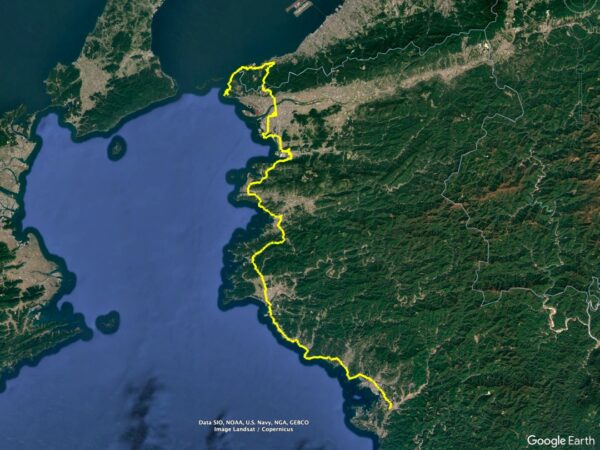

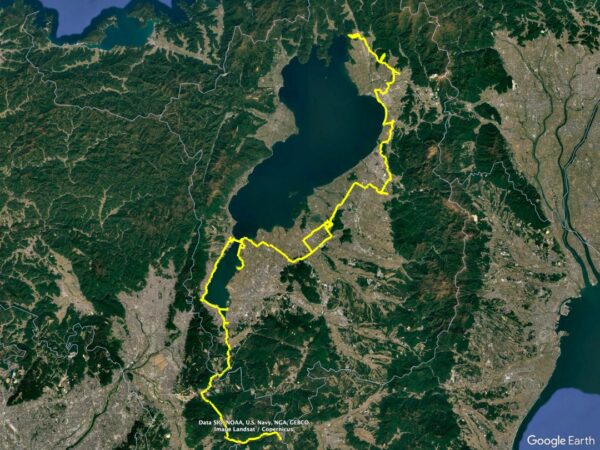

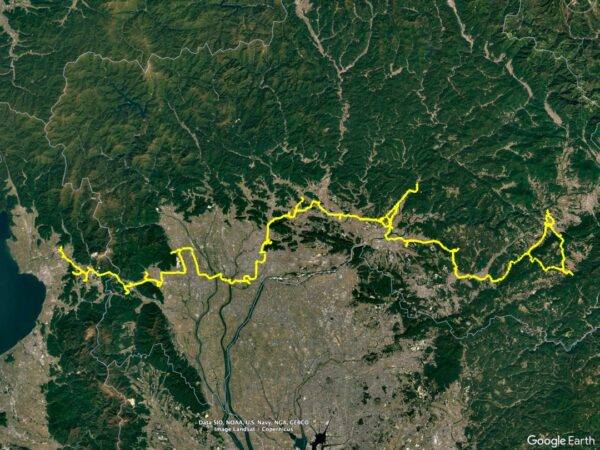

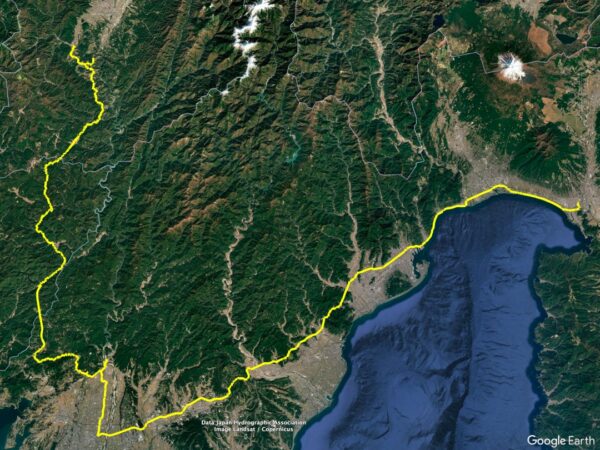

写真は今回の旅で通ったルート

2025年1月17日から4月3日までの76泊77日の紀伊半島を巡る旅を終え無事帰宅することができました。紀伊半島を周ったあとは、琵琶湖の横を通り長野県まで足を伸ばしました。

天候は全体を通してみると4日のうち1日は雨という決して良い天気とは言えませんでした。また知り合いになれた人もいませんでした。不思議なもので、これまでも冬の旅は人と知り合いになることがないような気がします。

しかし、このような旅でも、ふたりとも楽しい旅だったと思えるのは、歴史を初めとするいろいろな知識を付けながら旅することができたからだと思います。知識が興味を引き起こし、その興味が新たな知識を身につけるというサイクルを身を持って体験できた旅でした。

この旅を振り返って簡単にまとめておきたいと思います。

宿泊地

| 日にち | 名称 | 所在地 |

| 1/17 | 道の駅 風のマルシェ御前崎 | 静岡県御前崎市 |

| 1/18 | 長女の家 | 愛知県名古屋市 |

| 1/19 | 道の駅 菰野 | 三重県菰野市 |

| 1/20 | 道の駅 津かわげ | 三重県津市 |

| 1/21 | 松阪市駐車場 | 三重県松阪市 |

| 1/22 | 宝塚古墳公園 駐車場 | 三重県松阪市 |

| 1/23 | 音無山駐車場 | 三重県伊勢市 |

| 1/24 | 朝熊山麓公園 駐車場 P1 | 三重県伊勢市 |

| 1/25 | 道の駅 伊勢志摩 | 三重県志摩市 |

| 1/26 | 道の駅 伊勢志摩 | 三重県志摩市 |

| 1/27 | 道の駅 海山 | 三重県紀北町 |

| 1/28 | 道の駅 熊野きのくに | 三重県熊野市 |

| 1/29 | 道の駅 熊野・板屋九郎兵衛の里 | 三重県熊野市 |

| 1/30 | 道の駅 奥熊野古道ほんぐう | 和歌山県田辺市 |

| 2/1 | 道の駅 瀞峡街道熊野川 | 和歌山県新宮市 |

| 2/2 | 道の駅 なち | 和歌山県那智勝浦町 |

| 2/3 | 道の駅 虫喰岩 | 和歌山県古座川町 |

| 2/4 | 道の駅 くちくまの | 和歌山県上富田町 |

| 2/5 | 道の駅 くちくまの | 和歌山県上富田町 |

| 2/6 | 道の駅 紀州備長炭記念公園 | 和歌山県田辺市 |

| 2/7 | 道の駅 くちくまの | 和歌山県上富田町 |

| 2/8 | 道の駅 みなべうめ振興館 | 和歌山県みなべ町 |

| 2/9 | 道の駅 SanPin中津 | 和歌山県日高川町 |

| 2/10 | 道の駅 くちくまの | 和歌山県上富田町 |

| 2/11 | 道の駅 くちくまの | 和歌山県上富田町 |

| 2/12 | 湯浅町観光用駐車場 | 和歌山県湯浅町 |

| 2/13 | 道の駅 海南サクアス | 和歌山県海南市 |

| 2/14 | 道の駅 みさき | 大阪府岬町 |

| 2/15 | 道の駅 みさき | 大阪府岬町 |

| 2/16 | 道の駅 みさき | 大阪府岬町 |

| 2/17 | 道の駅 愛彩ランド | 大阪府岸和田市 |

| 2/18 | 道の駅 愛彩ランド | 大阪府岸和田市 |

| 2/19 | 道の駅 奥河内くろまろの郷 | 大阪府河内長野市 |

| 2/20 | 道の駅 しらとりの郷・羽曳野 | 大阪府羽曳野市 |

| 2/21 | 道の駅 しらとりの郷・羽曳野 | 大阪府羽曳野市 |

| 2/22 | 道の駅 近つ飛鳥の里・太子 | 大阪府太子町 |

| 2/23 | 道の駅 かつらぎ | 奈良県葛城市 |

| 2/24 | 道の駅 飛鳥 | 奈良県明日香村 |

| 2/25 | 道の駅 飛鳥 | 奈良県明日香村 |

| 2/26 | 道の駅 宇陀路大宇陀 | 奈良県宇陀市 |

| 2/27 | 道の駅 宇陀路室生 | 奈良県宇陀市 |

| 2/28 | 道の駅 お茶の京都みなみやましろ村 | 京都府南山城村 |

| 3/1 | 坂本城址公園 無料駐車場 | 滋賀県大津市 |

| 3/2 | 道の駅 びわ湖大橋 米プラザ | 滋賀県大津市 |

| 3/3 | 道の駅 びわ湖大橋 米プラザ | 滋賀県大津市 |

| 3/4 | 道の駅 草津 グリーンプラザからすま | 滋賀県草津市 |

| 3/5 | 道の駅 竜王かがみの里 | 滋賀県竜王町 |

| 3/6 | 道の駅 竜王かがみの里 | 滋賀県竜王町 |

| 3/7 | 道の駅 せせらぎの里こうら | 滋賀県高良町 |

| 3/8 | 道の駅 近江母の郷 | 滋賀県彦根市 |

| 3/9 | 道の駅 浅井三姉妹の郷 | 滋賀県長浜市 |

| 3/10 | 道の駅 浅井三姉妹の郷 | 滋賀県長浜市 |

| 3/11 | 道の駅 伊吹の里 旬彩の森 | 滋賀県米原市 |

| 3/12 | 道の駅 池田温泉 | 岐阜県池田町 |

| 3/13 | 道の駅 柳津 | 岐阜県岐阜市 |

| 3/14 | 道の駅 むげ川 | 岐阜県関市 |

| 3/15 | 道の駅 半布里の郷・とみか | 岐阜県富加町 |

| 3/16 | 道の駅 みのかも | 岐阜県美濃加茂市 |

| 3/17 | 道の駅 可児ッテ | 岐阜県可児市 |

| 3/18 | 道の駅 そばの郷 らっせぃみさと | 岐阜県恵那市 |

| 3/19 | 道の駅 そばの郷 らっせぃみさと | 岐阜県恵那市 |

| 3/20 | 道の駅 そばの郷 らっせぃみさと | 岐阜県恵那市 |

| 3/21 | 道の駅 きりら坂下 | 岐阜県中津川市 |

| 3/22 | 道の駅 日義木曽駒高原 | 長野県木曽町 |

| 3/23 | 道の駅 奈良井木曽の大橋 | 長野県塩尻市 |

| 3/24 | 道の駅 小坂田公園 | 長野県塩尻市 |

| 3/25 | 道の駅 小坂田公園 | 長野県塩尻市 |

| 3/26 | 道の駅 南アルプスむら長谷 | 長野県伊那市 |

| 3/27 | 道の駅 田切の里 | 長野県飯島町 |

| 3/28 | 道の駅 花の里いいじま | 長野県飯島町 |

| 3/29 | 道の駅 南信州とよおかマルシェ | 長野県豊丘村 |

| 3/30 | 道の駅 信濃路下條 | 長野県下條村 |

| 3/31 | 道の駅 豊根グリーンポート宮嶋 | 愛知県豊根村 |

| 4/1 | ぷらっとパーク NEOPASA浜松 (上り) | 静岡県浜松市 |

| 4/2 | 道の駅 掛川 | 静岡県掛川市 |

おもな訪問先

- 高天神城跡(静岡県掛川市):甲斐の武田氏と三河の徳川氏が争奪戦を行った城

- 高天神社(静岡県掛川市):高天神城が廃城となるまで城中守護の神社だったところ

- 横須賀城跡(静岡県掛川市):高天神城を奪還するために徳川家康が築城を命じた城

- 近藤記念館(静岡県袋井市):高天神城をはじめ多くの手製のジオラマが見もの

- 袋井市郷土資料館(静岡県袋井市):上皇上皇后両陛下も天皇皇后在位中に訪問

- 神戸城跡(三重県鈴鹿市):信長の三男である信孝が天守を築いた城

- 彌都加伎神社(三重県鈴鹿市):大土御祖神を祀る写真映えするポイントが多い神社

- 彌都加伎稲荷神社(三重県鈴鹿市):彌都加伎神社の境内にある稲荷神社

- 三重県総合博物館(MieMu)(三重県津市):三重県の成り立ちなどを学べる施設

- 塔世山 四天王寺(三重県津市):藤堂高虎の肖像画を観たくて参拝

- 津城跡(三重県津市):いろいろな積み方を観ることができる高虎が増強した城

- 高山神社(三重県津市):藤堂高虎を祀る津城の隣りにある神社

- 松坂城跡(三重県松阪市):蒲生氏郷が穴太衆に作らせた石垣が見もの

- 本居宣長ノ宮(三重県松阪市):本居宣長を祀った神社

- 松阪神社(三重県松阪市):本居宣長ノ宮の隣にある誉田別命と宇迦御魂神を祀る神社

- 本居宣長記念館(三重県松阪市):本居宣長のことがよくわかる資料館

- 本居宣長旧宅(鈴屋)(三重県松阪市):本居宣長が12歳から72歳まで住んだ住居

- 御城番屋敷(三重県松阪市):松阪城の警備を任務とする紀州藩士、家族の住居

- 田丸神社(三重県玉城町):菅原道真公、他18柱を祀る厳かな雰囲気の神社

- 村山龍平記念館(三重県玉城町):朝日新聞創始者である村山龍平さんに関する施設

- 田丸城跡(三重県玉城町):石垣に使っている石が多種多様で見甲斐のある城跡

- 城山稲荷神社(三重県玉城町):田丸城跡にある稲荷神社

- 二見興玉神社(三重県伊勢市):伊勢神宮参拝の前の禊のために参拝した神社

- 豊受大神宮(三重県伊勢市):伊勢神宮 外宮。豊受大神を祀る神社

- 猿田彦神社(三重県伊勢市):猿田彦大神を祀る神社

- 佐瑠女神社(三重県伊勢市):猿田彦神社の境内にある神社。ただいま改修中

- 皇大神宮(三重県伊勢市):伊勢神宮 内宮。天照大神を祀る神社

- おかげ横丁(三重県伊勢市):江戸末期から明治初期の鳥居前町を再現した観光地

- 一宇田展望台(三重県伊勢市):一段下がったところから観る伊勢平野は遮るものなし

- 朝熊岳金剛證寺(三重県伊勢市):朝熊山の山頂にある伊勢神宮の鬼門を守る寺

- 金剛證寺奥之院(三重県伊勢市):大きな塔婆のある道を進んでいくとあるお堂

- 朝熊山頂展望台(三重県伊勢市):360度の大パノラマが広がる絶景ポイント

- 勘吉台展望台(三重県伊勢市):さんぽ道の先にある絶景ポイント

- 鳥羽城家老屋敷跡(三重県鳥羽市):芝生があるだけで何もない屋敷跡

- 鳥羽城跡(三重県鳥羽市):九鬼嘉隆が築いた水軍の海城跡

- 大山祇神社(三重県鳥羽市):鳥羽城跡に隣接する大山祗神を祀る神社

- 安乘神社(三重県志摩市):鳥羽城主稲垣藩の抱き冥加の紋が付いた大砲あり

- 安乗埼灯台(三重県志摩市):登れる灯台のひとつ。高さは中くらい

- 八幡さん公園(三重県志摩市):九鬼水軍が城を築いた跡を公園にしたところ

- 大王埼灯台(三重県志摩市):登れる灯台のひとつ。風が強くてゆっくり観られず

- 大王埼灯台ミュージアム(三重県志摩市):勉強になる灯台に関する資料あり

- 波切神社(三重県志摩市):國狹槌神、他18柱を祀る白い神明造りの神社

- 登茂山展望台(三重県志摩市):英虞湾を一望できる展望台のひとつ

- 桐垣展望台(三重県志摩市):英虞湾を一望できる展望台のひとつ

- ともやま公園芝生広場展望台(三重県志摩市):英虞湾を一望できる展望台のひとつ

- 古里海水浴場(三重県紀北町):珍しい石がないかと行ってみたけどなかった

- 銚子川(三重県紀北町):水が透き通っていて、とてもきれいな川

- 尾鷲神社(三重県尾鷲市):素戔嗚尊、他19柱を祀る神社

- 三重県立熊野古道センター(三重県尾鷲市):熊野古道に関する資料を展示する施設

- 飛鳥神社(三重県熊野市):ここにある四本杉を観たくて参拝。大きな杉あり

- 鬼ヶ城(三重県熊野市):高所恐怖症が治った場所。3度目の訪問

- 花の窟神社(三重県熊野市):日本最古の神社と言われる神社のひとつ

- 赤木城跡(三重県熊野市):中世と近世の特徴を持つ藤堂高虎が築いた平山城

- 紀州鉱山選鉱場(三重県熊野市):坑道で採掘した銅などを選別する施設の跡

- 玉置神社(奈良県十津川村):熊野三山の奥の院にあたる大きな杉がたくさんある神社

- 熊野本宮大社(和歌山県田辺市):全国に4,776 社ある熊野神社の総本宮

- 熊野本宮館(和歌山県田辺市):熊野信仰について学ぶことが出来る施設

- 和歌山県世界遺産センター(和歌山県田辺市):和歌山県の世界遺産に関する施設

- 産田社(和歌山県田辺市):伊邪那美命を祀る神社

- 大斎原大鳥居(和歌山県田辺市):大斎原の入口にある高さ約34m、幅約42mの大鳥居

- 大斎原(和歌山県田辺市):明治22年(1889年)の洪水前の熊野本宮大社境内跡地

- 熊野速玉大社(和歌山県新宮市):景行天皇の時代に社殿を造営した熊野三山の一社

- 新宮城跡(和歌山県新宮市):大きな石で出来た石垣が美しい城跡

- 阿須賀神社(和歌山県新宮市):熊野川河口近くにある蓬莱山南側の麓に鎮座する古社

- 徐福公園(和歌山県新宮市):不老長寿の薬を求めて日本に渡来した徐福を祀る公園

- 飛瀧神社(那智勝浦町):那智の滝が御神体の神社

- 那智の滝(那智勝浦町):日本三大瀑布のひとつ。一段の落差が日本一でもある滝

- 青岸渡寺 三重塔(和歌山県那智勝浦町):那智の滝の前にある朱色の三重塔の写真が有名

- 那智山 青岸渡寺(和歌山県那智勝浦町):熊野那智大社に隣接。鰐口は日本一の大きさ

- 熊野那智大社(和歌山県那智勝浦町):熊野三山のうちの一社

- 古座川の一枚岩(和歌山県古座川町):一枚の岩盤としては日本最大級の大きさ

- 雫の滝(和歌山県すさみ町):周参見川の本流にかかる高さ約30メートルの美しい二段の滝

- 周参見王子神社(和歌山県すさみ町):領主の周参見氏が那智神社から勧請した神社

- 新庄総合公園(和歌山県田辺市):子供連れの方たちに最適な遊具などがある広い公園。

- 奇絶峡(和歌山県田辺市):前回、足が痛く滝を観るところまでしか行けなかったので再訪

- 奇絶峡 不動の滝(和歌山県田辺市):不動明王がある社の隣を流れ落ちる1本の滝

- 奇絶峡 不動明王(和歌山県田辺市):大きな岩の下にある祠を社にし祀られた不動明王

- 磨崖三尊大石仏(和歌山県田辺市):昭和41年(1966年)開眼の阿弥陀仏と2体の菩薩

- 紀州備長炭発見館(和歌山県田辺市):炭の歴史と備長炭の作り方や応用を学べる施設

- 高山寺(和歌山県田辺市):貝塚が見つかり縄文土器や石器が出土したお寺

- 南方熊楠の墓(和歌山県田辺市):博物学、生物学、民俗学を専門とする学者のお墓

- 植芝盛平の墓(和歌山県田辺市):合気道の創始者のお墓

- 白良浜(和歌山県白浜町):珪砂砂岩の粒でできた真っ白い砂浜

- うめ振興館(和歌山県みなべ町):梅の品種や南高梅の歴史などを学ぶことができる施設

- 煙樹ヶ浜(和歌山県美浜町):松林と小石の浜が続く、釣り人の多い浜辺

- 道成寺(和歌山県日高川町):安珍清姫伝説で知られる、和歌山県最古のお寺

- 衣奈八幡神社(和歌山県由良町):貞観2年(860年)に創建された八幡宮

- 白崎海洋公園(和歌山県由良町):古生代ペルム紀に堆積した石灰岩からなる白い公園

- 志原海岸(和歌山県白浜町):青緑した海、千畳敷、鳥毛洞窟がある美しい場所

- 鳥毛洞窟(和歌山県白浜町):タービダイトに開いた2つの海蝕洞

- 日高港塩屋緑地(Sioトープ)(和歌山県御坊市):鬼太郎などの石像あり

- 湯浅醤油(和歌山県湯浅町):工場見学が出来て醤油の作り方を学べる施設

- 藤白神社(和歌山県海南市):格式の高い五躰王子のひとつである藤白王子跡にある神社

- 和歌山県立自然博物館(和歌山県海南市):水族館、鳥、昆虫、石、化石を展示した施設

- 黒江の町並み(和歌山県海南市):細い道がジグザグした町並みが特徴的なところ

- 中言神社(和歌山県海南市):神と人との「中」を執りもつ「こと」(言)が由来の神社

- 雑賀崎(和歌山県和歌山市):イタリアのアマルフィに似た景色を観ることができる場所

- 和歌山城公園(和歌山県和歌山市):天守郭、本丸、二の丸などからなる和歌山城跡の公園

- 和歌山城(和歌山県和歌山市):秀吉の命により弟である秀長が築城した城

- わかやま歴史館(和歌山県和歌山市):和歌山城や、和歌山の歴史、著名人を展示した施設

- 加太田倉埼灯台(和歌山県和歌山市):昭和31年(1956年)建築の等明暗発光の灯台

- 淡嶋神社(和歌山県和歌山市):2万体もの人形が奉納されている独特な雰囲気の神社

- 加太砲台跡(和歌山県和歌山市):明治期に外国の船から守るために作られた砲台の跡

- 見晴らしの丘(和歌山県和歌山市):友ヶ島など紀淡海峡を一望することができる丘

- 田倉崎砲台跡(和歌山県和歌山市):明治期に外国の船から守るために作られた砲台の跡

- 波太神社(大阪府阪南市):拝殿が珍しい造りをしている神社

- 鳥取神社・鳥取戎社(大阪府阪南市):波太神社の境内に隣接する小さなふたつの神社

- 岡中鎮守社(大阪府泉南市):樹齢800年以上のクスノキと、さらに古い槇の木がある神社

- 金泉山長慶寺(大阪府泉南市):孔雀宝塔は裳階の付いた三重塔でとても美しい

- 一岡神社(大阪府泉南市):海会寺の金堂跡に建てられた神社

- 国史跡海会寺跡(大阪府泉佐野市):飛鳥時代の白雉元年(650年)に建てられた寺院の跡

- 泉南市埋蔵文化財センター(大阪府泉佐野市):海会寺の出土品などを展示してある施設

- 意賀美神社(大阪府泉佐野市):本殿が国の重文になっている神社

- 日根神社(大阪府泉佐野市):鵜葺草葺不合尊と玉依姫尊を祀る神社

- 岸城神社(大阪府岸和田市):天照皇大神、素戔嗚尊、品陀別命を祀る拝殿がきれいな神社

- 岸城戎神社(大阪府岸和田市):岸城神社の境内にある蛭子大神を祀る神社

- 岸和田城(大阪府岸和田市):お堀に囲まれた連結式望楼型3重の復興天守が美しい

- 岸和田だんじり会館(大阪府岸和田市):岸和田だんじりの山車などを展示する施設

- きしわだ自然資料館(大阪府岸和田市):岸和田の化石、石、鳥、昆虫などを展示する施設

- 大阪府立弥生文化博物館(大阪府和泉市):池上曽根遺跡を中心に弥生時代について学べる

- 池上曽根弥生学習館(大阪府和泉市):池上曽根遺跡の出土した状態を保存した建物あり

- 池上曽根遺跡(大阪府和泉市):弥総面積60万㎡の生時代中期の大遺跡環濠集落遺跡

- 池上曽根弥生情報館(大阪府和泉市):池上曽根遺跡公園の歩みなどを少し展示した施設

- 櫻井神社(大阪府堺市):拝殿が国宝の神社。雪が降ってきたので、いずれ再訪問する予定

- 瀧谷不動尊(明王寺)(大阪府富田林市):日本三大不動尊のひとつ。多くの寺院などあり

- 大鳥大社(大阪府堺市):大社造についで古い大鳥造の社を本殿とする神社

- 百舌鳥古墳群ビジターセンター(大阪府堺市):仁徳天皇陵古墳の情報を求めて訪問

- 仁徳天皇陵古墳(大阪府堺市):長さで世界一の5世紀中頃に作られた古墳

- 堺市博物館(大阪府堺市):百舌鳥古墳の説明や出土品、堺市の歴史などを展示した施設

- 履中天皇陵古墳(ミサンザイ古墳)(大阪府堺市):墳丘長が日本第3位の前方後円墳

- いたすけ古墳(大阪府堺市):住民の保存運動により壊される寸前で保存されることに

- 善右ヱ門山古墳(大阪府堺市):いたすけ古墳の陪塚となる古墳

- 御廟山古墳(大阪府堺市):条件が良ければ水面に反射した古墳がきれいに映る

- 収塚古墳(大阪府堺市):仁徳天皇陵古墳の陪塚となる古墳

- 美具久留御魂神社(大阪府富田林市):下拝殿、上拝殿、五間社流造が珍しい神社

- 叡福寺(大阪府太子町):聖徳太子のお墓があるお寺

- 聖徳太子御廟(大阪府太子町):宮内庁の陵墓のため中は観ることができないお墓

- 推古天皇磯長山田陵(大阪府太子町):第33代 推古天皇のお墓

- 大阪府立近つ飛鳥博物館(大阪府河南町):付近の古墳に関する資料展示など見ごたえあり

- 屯鶴峯(奈良県香芝市):凝灰岩で出来た一面が真っ白な大地。

- 龍田大社(奈良県美郷町):龍田古道の信仰の中心となっている「風神」を祀る社

- 白龍神社(奈良県美郷町):結びの神、浄難災難除けの神が祀られている龍田大社の末社

- 龍田恵美須神社(奈良県美郷町):商売繁盛、福徳開運、家庭円満の守護神が祀られる末社

- 三室稲荷神社(奈良県美郷町):商売繁盛の神様が祀られている龍田大社の末社

- 達磨寺(奈良県王寺町):達磨大師の化身である飢人を葬った場所に建てられたお寺

- 相撲館けはや座(奈良県葛城市):土俵に上がることができる相撲に関する資料館

- 高取城址(奈良県高取町):日本三大山城のひとつ。雪のため石垣が見られず。再訪予定

- 天武天皇持統天皇 檜隈大内陵(野口王墓古墳)(奈良県明日香村):40、41代天皇のお墓

- 鬼の雪隠(奈良県明日香村):転げ落ちた石室の蓋部分。鬼が用を足したとされるところ

- 鬼の俎(奈良県明日香村):蓋が取れた石室の台座部分。鬼が人を料理したとされるところ

- 亀石(奈良県明日香村):亀の形に彫られた大きな花崗岩

- 談山神社(奈良県桜井市):中臣鎌足を祀る透廊(すいろう)付き社殿が美しい神社

- 春日神社(奈良県宇陀市):宇陀松山城址の麓にある朱色が美しい神社

- 宇陀松山城址(奈良県宇陀市):南北朝時代から宇陀に勢力をもつ秋山氏の本城

- 八咫烏神社(奈良県宇陀市):建角身命=八咫烏大神を祀る神社

- 弘法大師の岩清水(奈良県宇陀市):20L/100円で飲水を給水できるところ

- 大黒天 磨崖仏(奈良県宇陀市):大黒天が彫られている岩

- 海神社(奈良県宇陀市):本殿が素晴らしいところっぽいけれど改修中で観られず

- 室生龍穴神社(奈良県宇陀市):何か独特の雰囲気を感じる神聖な神社

- 天の岩戸(奈良県宇陀市):割れた大きな岩がありしめ縄がかかっているところ

- 吉祥龍穴(奈良県宇陀市):小さな拝殿の向こう側の岩肌に穴が開いているところ

- 女人高野 室生寺(奈良県宇陀市):国宝の建物や十二神将などの仏教彫刻が見もの

- 立木観音(立木山安養寺)(滋賀県大津市):約800段の石段を登って行く厄除けのお寺

- 建部大社(滋賀県大津市):日本武尊、大己貴命を祀る神社

- 大津市歴史博物館(滋賀県大津市):大津市の歴史と文化を展示した博物館

- 琵琶湖博物館(滋賀県草津市):水族館から琵琶湖の歴史、生物まで見どころたくさん

- 安土城郭資料館(滋賀県近江八幡市):安土城の1/20模型と安土城陶板壁画が見もの

- 安土城天主 信長の館(滋賀県近江八幡市):安土城5,6階の実物大天主を観られる施設

- 鏡神社(滋賀県竜王町):源義経が元服のおりに参拝した神社

- 安土城考古博物館(滋賀県近江八幡市):観音寺城跡、安土城跡や信長についての展示施設

- 安土城跡(滋賀県近江八幡市):完成して3年で焼失してしまった美しい天主を持つ城の跡

- 藤堂高虎出生地(滋賀県甲良町):藤堂家の正史「宗国史」から出生地と推定されるところ

- 在士八幡神社(滋賀県甲良町):藤堂家の守り神でもある京都石清水八幡宮から分祀の神社

- 高虎公園(滋賀県甲良町):藤堂高虎騎馬像などがある高虎を偲ぶ公園

- 佐和山城跡(滋賀県彦根市):浅井長政、石田三成が居城とした山城

- 長浜城(滋賀県長浜市):豊臣秀吉が築城した城の跡にある鉄筋コンクリート造の模擬天守

- 長浜城歴史博物館(滋賀県長浜市):長浜城の中にある秀吉と長浜を中心に展示した施設

- 国友鉄砲ミュージアム(滋賀県長浜市):鉄砲鍛冶の集団である国友衆の火縄銃などを展示

- 天体観測 創始の地(滋賀県長浜市):国友一貫斎が天体観測を行ったと言われる場所

- 国友一貫斎屋敷跡(滋賀県長浜市):今は、国友さんがお住まいのため外観のみ拝見可

- 小谷城戦国歴史資料館(滋賀県長浜市):小谷城に関する資料がある写真撮影不可の施設

- 小谷城跡(滋賀県長浜市):浅井家が三代にわたり居城とした日本五大山城の一つ

- 浅井歴史民俗資料館(滋賀県長浜市):浅井三代と浅井三姉妹について学べる施設

- 姉川古戦場跡(滋賀県長浜市):織田・徳川軍と朝倉・浅井軍が戦った場所

- 大原観音寺(滋賀県米原市):鷹狩帰りの豊臣秀吉と、小僧の石田三成が出会った寺

- 小早川秀秋陣跡(岐阜県関ヶ原町):松尾山城の本丸跡にあり、関ヶ原古戦場を見渡せる

- 岐阜関ケ原古戦場記念館(岐阜県関ヶ原町):関ヶ原の戦いのことがよく分かる施設

- 竹中氏陣屋跡 櫓門(岐阜県垂井町):竹中半兵衛の嫡男である重門が構えた陣屋の正門

- 南宮大社(岐阜県垂井町):建物の造りが素晴らしそうな大社で参拝したもののよく見えず

- 金幣社日吉神社(岐阜県神戸町):本殿が7つの宮からなる歴史のある神社

- 墨俣一夜城(岐阜県大垣市):豊臣秀吉が短期に築き出世の足がかりにしたと言われる城

- 金神社(岐阜県岐阜市):明神鳥居や手水舎の龍が金色をしている神社

- 岐阜城(岐阜県岐阜市):ロープウェイで登れる金華山の山頂にある復興天守

- 岐阜城資料館(岐阜県岐阜市):天守の入場券で拝見できる資料館

- 織田信長居館跡(岐阜県岐阜市):金華山の麓に作られた地上の楽園と称された宮殿の跡

- 塚原遺跡公園(岐阜県関市):縄文早期・中期の建物跡と古墳時代後期の古墳跡が残る公園

- 塚原遺跡公園展示館(岐阜県関市):ここの出土品を中心にわかりやすく展示した施設

- 弥勒寺官衙遺跡(岐阜県関市):古代の役所などの跡がある遺跡群です。

- 関市円空館(岐阜県関市):円空に関する作品や、関連ビデオを観ることができる施設

- 円空入定塚(岐阜県関市):円空が即身成仏した場所にある石塚

- 弥勒寺跡(岐阜県関市):ここにあった塔や金堂の跡を拝見できる場所

- 円空上人墓(岐阜県関市):竹藪の中の道を進んだところにある円空のお墓がある場所

- 日本最古の石博物館(岐阜県七宗町):世界最古、日本最古の石などの展示がある施設

- 古井の天狗山(岐阜県美濃加茂市):荒薙教における神の使いとされる天狗がたくさん

- 白山神社(岐阜県美濃加茂市):古井の天狗山の中腹ある小さな神社

- 清開山 大徳院(岐阜県美濃加茂市):古井の天狗山にある不動明王などを祀る寺院

- 天狗山庭園(岐阜県美濃加茂市):日本最大である12mの大天狗がある庭園

- 荒薙教(岐阜県美濃加茂市):神仏習合の形態を色濃く残す神道系の宗教施設

- 小山観世音(岐阜県美濃加茂市):ダム湖の中にある神社のような社のお寺

- 今渡ダム(岐阜県美濃加茂市):堤高34.3m、堤頂長308.0mの重力式コンクリートダム

- 天龍寺(岐阜県可児市):明智光秀の位牌(184cm 日本一の高さ)があるけど観られず

- 明智氏歴代之墓所(岐阜県可児市):その名の通り明智家のお墓

- 明智城跡(岐阜県可児市):明智光秀が生まれ、落城するまで30年間を過ごした城の跡

- 鬼岩公園(岐阜県瑞浪市):すごく大きな花崗岩がたくさんある公園

- 松野湖(岐阜県瑞浪市):鬼岩公園を流れる平岩川の上流にある灌漑用ダムで出来た湖

- 岩村歴史資料館(岐阜県恵那市):岩村城、佐藤一斎等に関する資料を展示した施設

- 岩村城跡(岐阜県恵那市):日本三大山城のひとつ。六段壁をはじめとした石垣が美しい

- 天佑稲荷、天佑山 大洞院(岐阜県中津川市):神仏習合を感じさせる神社とお寺

- 紅岩(岐阜県中津川市):山の上に鎮座するオレンジ色の苔むした巨大な花崗岩

- 恵那峡大橋展望台(岐阜県中津川市):恵那峡や軍艦岩を観ることができる展望台

- 苗木遠山史料館(岐阜県中津川市):苗木城にまつわる資料を中心に展示した施設

- 苗木城跡(岐阜県中津川市):懸造の天守跡(展望台)や大矢倉跡が見どころの山城

- 桃介橋(長野県南木曽町):木造吊橋としては日本でも有数の長さを誇る長大橋

- 阿寺渓谷(長野県大桑村):エメラルドグリーンが美しい渓谷。再訪問

- 御嶽教 御嶽山木曽本宮(長野県木曽町):木曽御嶽山信仰を起源とする教派神道のひとつ

- 御岳火砕流による埋没樹木梁(長野県木曽町):今は見えなくなっていました

- 義仲館(長野県木曽町):木曽義仲と巴御前を9人のアーティストの言葉で綴った展示館

- 南宮神社(長野県木曽町):鉱山や金属一切を司る神様の金山彦命を祀った神社

- 旭の滝(長野県木曽町):南宮神社の横にある半分凍結していた滝

- 中山道 奈良井宿(長野県塩尻市):重伝建らしさを感じることができる宿場町(再訪問)

- 鎮神社(長野県塩尻市):奈良井宿の端にある大きな銅板葺一間社流造りの神社

- 妙義山神社(妙義山城跡)(長野県塩尻市):約20分の山登り。曲輪と堀切くらいしかない

- 永福寺(長野県塩尻市):木曽義仲の子孫と称する木曽義方が義仲の菩提を弔うため創建

- 塩尻市立平出博物館(長野県塩尻市):平出遺跡からの出土品などを展示した博物館

- 平出古墳群(長野県塩尻市):縄文時代の住居を復元したものなどがある場所

- 平出遺跡(長野県塩尻市):日本三大遺跡でもあった縄文から平安時代までの遺跡

- 小野神社(長野県塩尻市):武田勝頼が戦勝祈願に使用した神社

- 矢彦神社(長野県塩尻市):拝殿の造りが素晴らしい小野神社の横にある神社

- 高遠ダム(長野県伊那市):堤高 30.90m、堤頂長 76.10mの重力式コンクリートダム

- 高遠城址公園(長野県伊那市):吉野山と弘前城とともに、日本三大桜の名所

- 美和ダム(長野県伊那市):堤高 69.1m、堤頂長 367.5mの重力式コンクリートダム

- 美和湖(長野県伊那市):美和ダムで出来たダム湖。黄砂のためよく見えず

- 中央構造線溝口露頭(長野県伊那市):中央構造線を観ることができる露頭のひとつ

- かんてんぱぱガーデン(長野県伊那市):寒天製品を作っている工場、兼ショップ

- 光前寺(長野県駒ヶ根市):建物、彫り物が美しい天台宗の別格本山の寺院

- 霊犬早太郎の墓(長野県駒ヶ根市):怪物を退治し、その後亡くなった霊犬のお墓

- くらすわの森(長野県駒ヶ根市):養命酒を作っている工場。見学やお店などあり

- 大草城址公園(長野県中川村);曲輪跡が残る宗良親王ゆかりの城跡を利用した公園

- 大島城跡(長野県松川町):大島家綱が館を築き、武田信玄が拡張した城跡

- 元善光寺(長野県飯田市):本堂の下の真っ暗なところを巡るお戒檀巡りがすごい

- 飯田市美術博物館(長野県飯田市):博物館の方を拝見。石好き、地質好きには、いい場所

- 満蒙開拓平和記念館(長野県阿智村):満蒙開拓団について学ぶことができる施設

- 祥雲山 瑞光院(長野県阿南町):建物を観るために参拝

- 鳥羽山城跡(静岡県浜松市):二俣城を攻略するために徳川家康が築城させた城の跡

- 二俣城跡(静岡県浜松市):家康の嫡男信康が悲劇の切腹をとげた城の跡

総走行距離、日数

総走行距離:3058.6Km(39.7Km/日)

日数:76泊77日

走行ルート

全体(1/17〜4/3)のルート

これが今回の旅の全ルートです。出発する時点では紀伊半島を観ることが決まっていただけで、あとは旅をしながら決めました。結果としては、紀伊半島を周ったあと、琵琶湖の横を通り、岐阜を抜けて中央アルプスを回って静岡に戻ってきました。

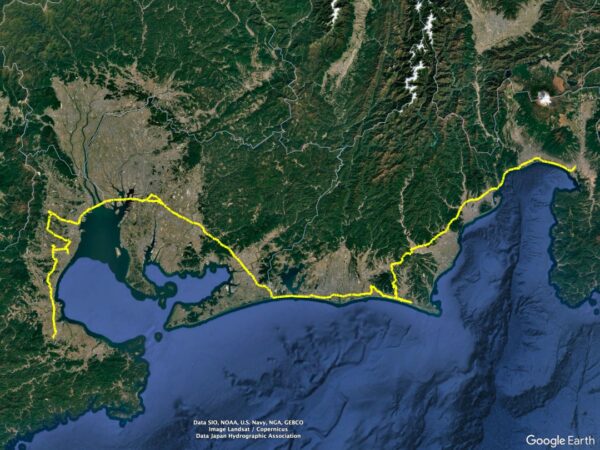

紀伊半島まで(1/17〜1/22)のルート

西に向かう際には、いつも国道1号バイパスを走っていくのですが、高天神城、横須賀城を見たかったので途中で降りて寄り道をしました。その後、豊川市にある安いガソリンスタンドを通るルートで名古屋の娘の自宅へと向かいました。

有料道路は極力使用しない派なのですが、名古屋市内だけは一般道路を走るのが好きではなく、みえ川越インターチェンジまで伊勢湾岸自動車道を使用しています。今回もそのルートを選択しました。ところが、いつかやると思っていた失敗をやりました。分岐で「伊勢湾岸自動車道」と書いてある方向に進んだところ、三重とは逆方向に進んでしまい次のインターチェンジまでかなり走り、そこで降りて逆路線に乗り直しました。折り返す際に間違った旨を説明し高速料金は追加で発生しませんでしたが、時間と燃料のムダをやってしまいました。

時間の関係で道の駅 菰野に泊まることになり遠回りになりました。今後のために四日市での車中泊ポイントを開拓した方がいいかもしれないと思いました。

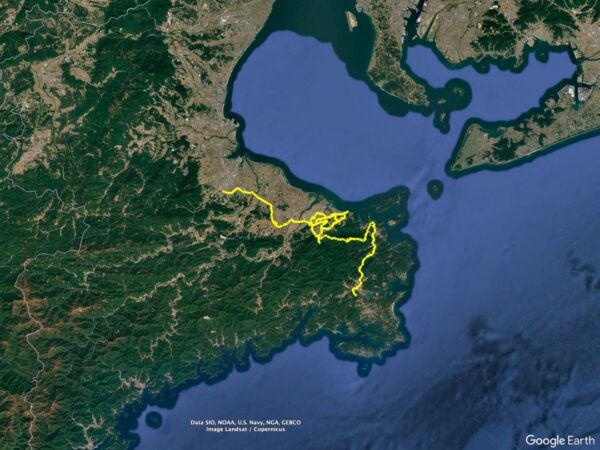

志摩半島(1/23〜1/26)のルート

伊勢神宮を正しい順番で参拝したかったので、このようなルートになりました。当初は別宮を含めて、すべて参拝するつもりだったのですが、前回その大部分を参拝していたため取りやめとし、先へ向かいました。

三重を南下(1/27〜1/30)するルート

1日で紀北町まで90Km以上走り、その後、熊野三山の奥の院と言われる玉置神社を目指して山間部へと入っていきました。その玉置神社は、山の中に入ってでも行くの価値のある神社でした。

紀伊半島南端(1/31〜2/6)のルート

ふたたび海沿いへと戻り、少し走ったあと、青岸渡寺の三重塔を観るために少し中に入っていきました。過去にも参拝したことがあるものの、その時には感じなかった三重塔の美しさに気づきました。その後、日本で一番美味しいと思っているゆず果汁を買うために古座川町へ行きました。風がとても強い日が続くと予想されたため予定を大きく変更しました。観たかった海沿いの名所は避けて山の中を走り田辺市の市街地へと向かいました。観たかったところは、天候が良くなった時点で戻るという決断をしたのです。

和歌山(2/7〜2/9)のルート

天気図とにらめっこしながら、風が収まると判断した日に白崎海洋公園に行けるように、進む具合を調整しながら北上していきました。

和歌山戻る(2/10〜2/11)ルート

天気が思わしくない中でも、風が弱まる可能性が高い日に白崎海洋公園に行きました。残念ながら泊まる気になるような風の状態ではありませんでした。それどころが数日後には、また天気が崩れるという予報でしたので、一気に南下して志原海岸を観に戻りました。本当は、夜の引き潮の橋杭岩を観たかったのですが、そこまで天気は持ちそうもなく断念して志原海岸1本に絞りました。

和歌山再び北上(2/12〜2/15)するルート

ふたたび北上し大阪を目指しました。

大阪・奈良(2/16〜2/28)のルート

今まで大阪はあまり観ていませんでしたので、大阪の南半分をしっかり観ることにしました。この時点で、阿寺渓谷をもう一度観たいと言うカミさんの意見を取り入れ、岐阜県に向けて進んでいくことを決めました。その計画にもとづいて、奈良を観て三重を通り滋賀へと向かいました。

滋賀(3/1〜3/10)のルート

天気が悪い日はできるだけ動かず、それでも戦国時代の歴史をたどる旅をしながら琵琶湖沿いを進みました。ルートを決めるにあたっては、美味しいピザやさんがある甲良町の道の駅は外しませんでした。

岐阜(3/11〜3/20)のルート

岐阜に入ってからも戦国時代の歴史をたどる旅をしながら木曽路へと向かいました。

中央アルプスを周回(3/21〜3/30)するルート

木曽路を通り塩尻へと向かう途中で、隣にまだ通ったことがない道があることに気づき、塩尻からは、その道である伊那街道(三州街道)を通って静岡へと南下しました。

帰宅まで(3/31〜4/3)のルート

静岡に戻る前に、もう少し観たかったところもあったのですが、天気も思わしくなかったため自宅に帰ることにしました。

読めるようになった地名

- 岐阜県神戸町(ごうどちょう):「かんべちょう」や「こうべちょう」ではない

- 岐阜県七宗町(ひちそうちょう):「しちそうちょう」ではない

- 岐阜県御嵩町(みたけちょう)

気づき、振り返り、今後のために

- 1日あたりの走行距離が初めて40Kmを切った。雨が多くて動けない(動かない)日が多かったこともあるけれども、望みだった「のんびり、じっくり観る旅」ができるようになってきたのではないかと思っている。

- 三重県からも富士山を観ることができることがわかった。考えてみれば関東の端からでも見えるので条件さえ整えば可能なのだろうと思った。

- 滅多に見えない富士山が少しでも見えるとすごく喜ぶ人たちがいることを知った。富士山が身近な存在である自分たちには考えられないことなのだけれど、実はすごく恵まれているのだと改めて思った。

- 三重県は、道路にゴミが捨ててあるのをよく見かけた。それもあってか道の駅にはゴミ箱が用意してある。自治体の苦労の跡が伺える。

- 和歌山は鯛が美味しい。お店の氷の上の鯛が生きていて跳ねたのには驚いた。

- 紀伊半島は温泉(浴場)が高い。大阪、滋賀も高いので、近畿地方と言ったほうがよいかもしれない。可愛そうだなと思う。

- 大阪は自転車のマナーがすごく悪い。飛び出し、車の前の斜め横断、急に曲がるなど何でもありであることを知った。よく事故が起きないものだと思った。大阪ルールでもあるのだろうか。

- 日本アルプスは1本の山脈では無いことを知った。今まで、北アルプス、中央アルプス、南アルプスは1本に並んでいる山脈だと思っていた。カタカナの「ミ」を反対にした形で3本が並んでいることに気づいた。それに合わせて静岡から長野に行くためのルートとして、まだ通っていない2本のルートがあることに気づいた。

- 覚えるスピードを上回るスピードで忘れている気がする。そのうち頭が空っぽになるのではないかと思うのだけれど、そうならないように覚える(もしくは復習する)習慣を身に付けなければいけないと思った。

- 普段の夫婦間の会話に歴史にまつわる話が出るようになった。武将の話や合戦の話など。

- 毎度のことながら、旅から帰るとトイレが家の中にあることがありがたくてしょうがない。

- 冒頭にも書いたけれども、知識が興味を引き起こし、その興味が新たな知識を身につけることに気づいた。そうなると一度行ったところでも新たな気付きがあって、これまた楽しく拝見できる。幸せなことに、自分たちの旅に終わりがないことに気づいた。

今回の旅での出会い、再会(感謝)

- 明確な理由はわかないのだけれど、この時期の旅では、新たな出会いがない。今回も連絡先を交換するくらいの知り合いになった人がいない。毎年、この時期の旅はそうであることに気づいた。

以上、簡単ではありますが、今回の旅の無事を神様、仏様、ご先祖様、ブログを読んでくださった方々に感謝してまとめとさせていただきます。(礼)