楽寿園、三島市立郷土資料館

静岡県三島市にある三島市立郷土資料館

三島宿のジオラマ

家にいる間に、近くにある名所にも行ってみることにしました。これまでいろいろなところを観てきた、その目で観るとどのように映るのだろうと思ったからです。

その第一弾として、4月9日に静岡県三島市にある3箇所を訪問しました。

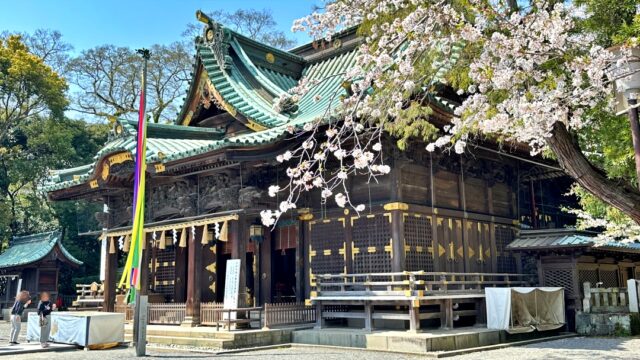

三島駅前にある楽寿園300円です。ここは明治維新で活躍された小松宮彰仁親王が明治23年(1890年)に別邸として造営されたもので、いろいろな方の所有を経たあと昭和27年(1952年)から三島市が管理運営をしています。今回は、車ではなく電車を利用していきましたので三島駅に近い駅前入園口から入りました。他に正門と出口専用の南出口があります。車で行く場合には、楽寿園駐車場に駐めることが出来ます。

1日前が強風であったためか、桜が散っていました。

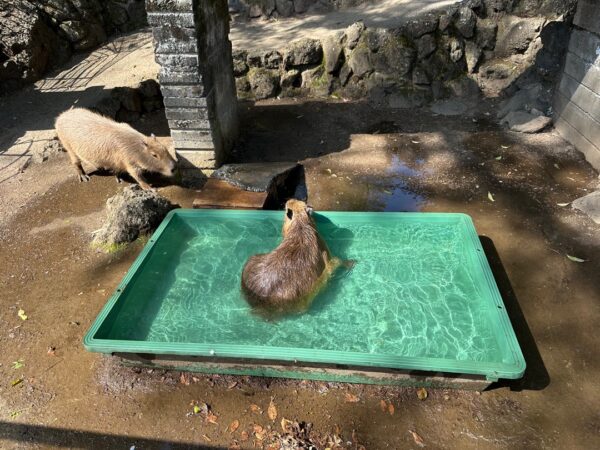

楽寿園にはミニ動物園があります。それほど大きな動物園ではありませんが、自分たちの記憶にあったよりは、たくさんの動物がいました。カピバラです。

水浴びが好きなようですね。ケニア山に登った時に自然にいるカピバラを見たことがありますが、その時は岩に開いた穴のようなところに住んでいました。

ここ楽寿園の地形を作る三島溶岩流は、下層部が約1万7千年前、上層部が約1万500年前に富士山から流れてきたものです。石垣もこの溶岩で作ってありました。面白いことに富士山の溶岩は玄武岩なのだそうです。一般的に大陸地殻にある火山は安山岩の溶岩で、海洋地殻にある海底火山が玄武岩の溶岩と言われていますので、ちょっと不思議な気がしました。

調べてみると、やはり富士山の溶岩は変わっているようで、富士山の溶岩が玄武岩質であるのは、地下にあるマグマ溜まりが、他の火山に比べてより深い位置にあることが起因しているようです。富士山の位置では、フィリピン海プレートの上に付加体があるため、そうなるようです。地下深くから上昇してくる過程で、シリカを多く含む輝石を分離しながら上がってくるため、噴火する溶岩はシリカが比較的少ない玄武岩になるというのです。別の理由として、フィリピン海プレートがユーラシア大陸プレートと北太平洋プレートに沈み込んでいく際に裂けているからという説もありました。

また、富士山噴火における特異な例として宝永噴火の際には、シリカが多いデイサイトや安山岩の岩石を噴出したと言われています。そのメカニズムは、よくわかっておらずいくつかの説が提唱されているようです。

いずれにしても、静岡東部の人たちは地質学的に見てすごいところに住んでいるのだなぁと思います。

話がずいぶんそれてしまいましたが、アルパカですね。

ご満悦おばさんです、違うか。

プレーリードッグです。

アライグマは草の中に隠れていて見えませんでした。

日本在来馬8馬種のひとつ与那国馬です。小さい動物園ですが、これ以外にももう少しいて楽しいところだと思います。

園内は風が吹くたびに桜が舞っていました。

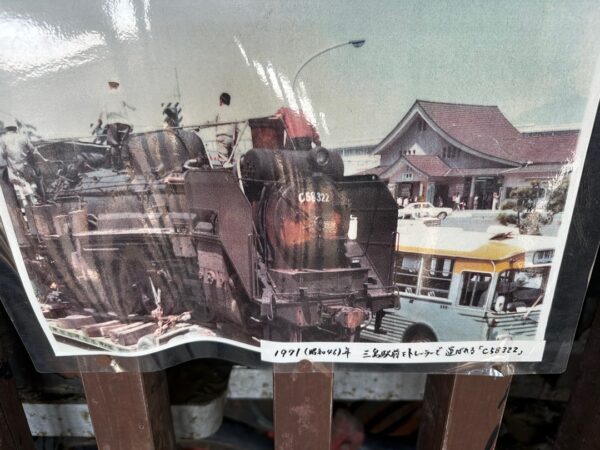

C58形322号機が静態保存してあります。

日本中で保存されているSLと比べると保存状態は中くらいと言ったところなのですが、

昭和46年(1971年)に運んできた時の写真を見ると赤錆だらけなので、よくここまで整備されたものだと思いました。

旧国鉄やJRのOBでつくる「東海鉄道OB会三島支部」の方々が整備されているようです。

ここ楽寿園内にある三島市郷土資料館(無料)です。

ここを観たくて楽寿園に来ました。

早速、びっくりするものがありました。

これ、縄文土器なんです。注口土器(ちゅうこうどき)は、いろいろなところで観てきましたが、ここまでよく出来た注口土器は観たことがありません。注ぎ口や、蓋を受ける部分の造りが現代の急須と同じなのです。現代の人が作ったのではないかと思いましたが、三島市にある北山遺跡から出土した縄文時代後期の土器だそうです。

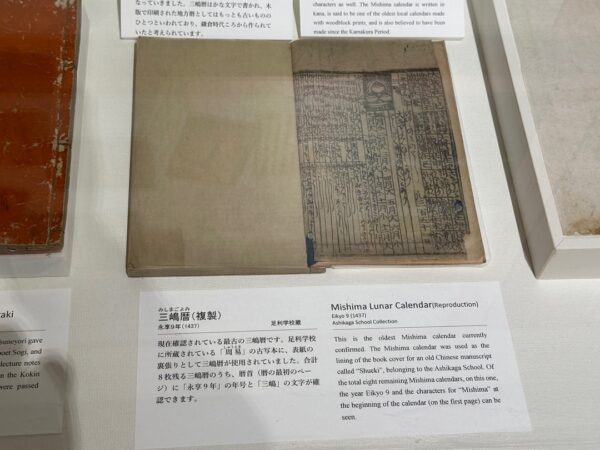

三嶋暦(複製)です。漢字書きの暦が本格派で男性の読むものとされた時代に、女性・子供向けのものとして仮名文字で印刷されたもので、仮名文字の暦としては日本最古と言われています。

770~780年頃(奈良時代)に河合家の先祖が山城賀茂(現在の京都)より三島明神(現、三嶋大社)を勧請して、三島に移住し暦を作り始めたとする言い伝えがありますが、確かなことはわかっていないようです。現存する最古の三嶋暦は、永享9年(1437年)の三嶋暦で、栃木県足利市の足利文庫にある「周易(しゅうえき)古写本」の表紙裏に使われていました。写真は、その複製で原本は足利学校に保存されているそうなので、足利学校を訪問した時の写真を見返してみましたがありませんでした。

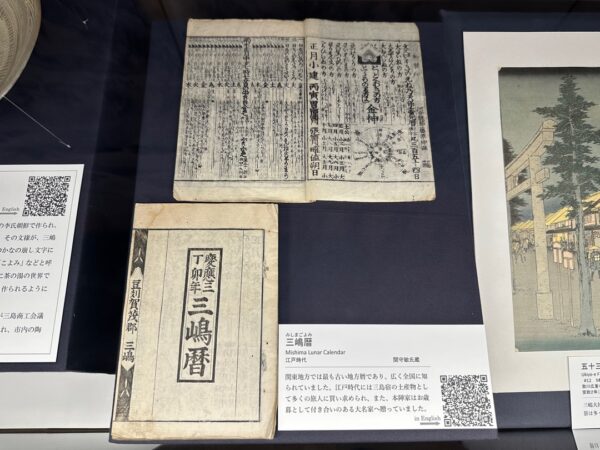

こちらは江戸時代の慶應3年(1867年)の三嶋暦です。この頃になると伊勢、京都、奈良、会津、三島の5ヶ所で暦が作成されていました。三島の「御暦師」の河合家の庭の一角には、暦算のために天文台が造られたそうです。作られた三嶋暦は、三島宿の土産物として多くの旅人に買い求められ、また、本陣家はお歳暮として付き合いのある大名家へ贈っていたそうです。

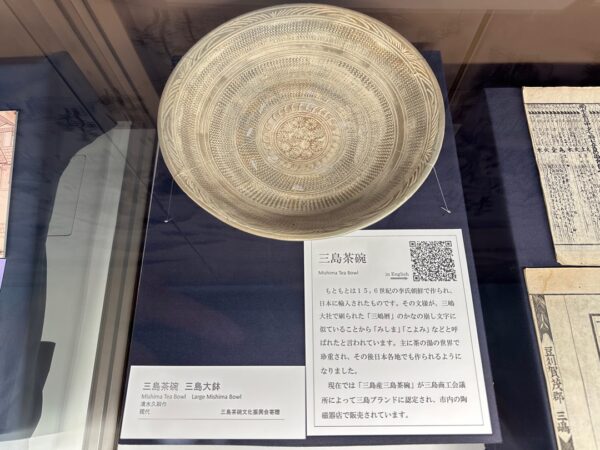

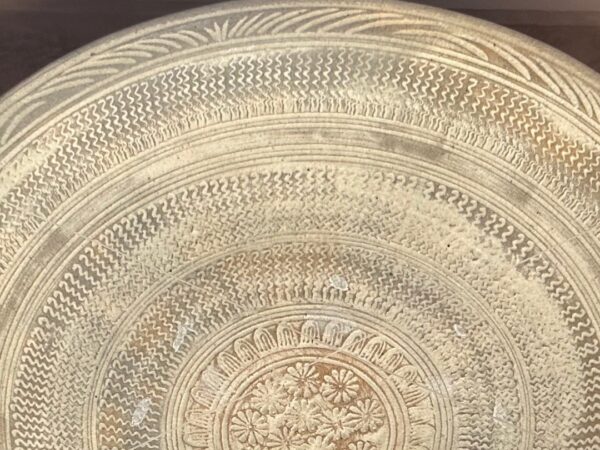

李氏朝鮮時代前期(15、16世紀)に朝鮮半島から日本に渡来した陶磁器の一種は、その文様が三島暦のように見えることから「三島手(みしまで)」、「暦手(こよみで)」、「三島」などと呼ばれ、親しまれていました。

その後、日本各地でも作られるようになりました。現在では「三島産三島茶碗」が三島商工会議所によって三島ブランドに認定され、市内の陶磁器店で販売されているようです。三嶋暦に似てますね。

この三島市立郷土資料館に来たいと思った理由は、以前ここに来たことをきっかけに知った東海道線、東海道新幹線と三島、沼津との関係を復習したいと思ったからです。記憶違いのところもありましたが、再度、ここにまとめておきたいと思います。

ここ三島は、三嶋大社がその地名の由来になっているように、三嶋大社を中心に栄えました。三嶋大社は、この写真を左右に横切っている東海道と、参道から下に伸びる下田街道と、三嶋大社の左側を北に伸びている甲州街道の分岐点にあたります。そのため三島は、江戸時代まで宿場町として多くの旅行者でにぎわっていました。

明治22年(1889年)、東京・神戸間で東海道線が全線開通しましたが、その当時の東海道線は、今の御殿場線を通っており、三島は全国的な鉄道網からは外れていました。そのため、鉄道が発達するにしたがって三島宿を通る旅行者は激減し、三島は急速にさびれてしまいました。

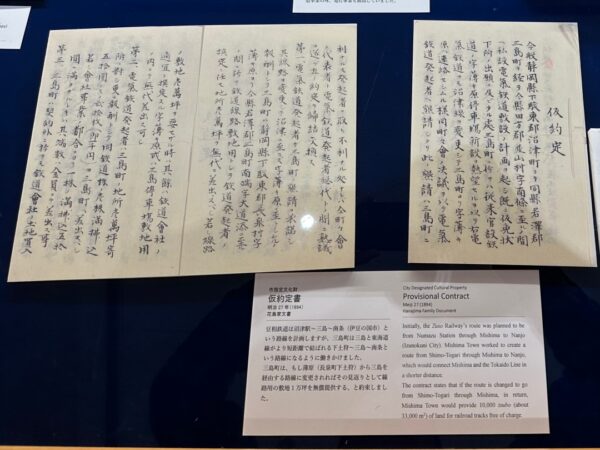

地域の経済的な苦境を打開するため、明治31年(1898年)には三島駅(今の御殿場線 下土狩駅)が設置され、同時期に豆相鉄道(ずそうてつどう)が開業しました。この地元と鉄道会社との約定書によると、当初、豆相鉄道は沼津駅を起点として計画されますが、これを三島駅(現下土狩駅)に変更すれば地元が鉄道用地として1万坪を無償提供するとしています。

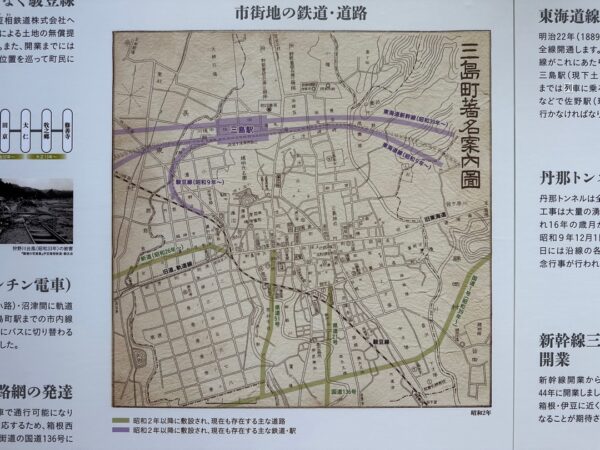

その結果、この地図のように豆相鉄道は当時の三島駅(現下土狩駅)へと敷設されました。ちょっとローカル過ぎて地元の人にしかわからないかもしれませんが、今のいずっぱこ(伊豆箱根鉄道駿豆線)は、下土狩駅へ繋がっていたのですね。

もっといいますと、明治39年(1906年)には、沼津駅~六反田駅(現三島広小路駅)間に駿豆電気鉄道が開業しています。これは、沼津と三島を結ぶ路面電車で、昭和39年(1964年)に廃線となるまでチンチン電車と呼ばれて地域住民に親しまれていたそうです。

次に、東海道新幹線は、なぜ三島に止まり、その倍近い人口の沼津ではなかったのかについては資料がありませんでした。当時(前回三島市立郷土資料館を訪れたあとに)調べた結果では、三島は上記のように駅を逃したことによって町が衰退していったため新幹線駅の誘致に拘ったこと、沼津は新幹線誘致に反対したということだったと記憶しておりました。しかし、これは間違っていることがわかったというのが、今回調べ直した結果でした。

簡単に書いておきますと、三島に新幹線の駅が出来たのは、もともと三島には新幹線の操車場があった(その操車場は用地確保が容易であったため三島に出来た)ためと、新幹線を沼津駅近くに通すには地盤が軟弱(その名の通り沼だった)過ぎて山側を通さざるを得なかったため(沼津に新幹線駅を作ると在来線と新幹線駅が離れすぎてしまうため)であることがわかりました。沼津は三島への新幹線誘致に反対どころか協力をしていることもわかりました。

静岡県西部と中部には、浜松、静岡と2つの政令指定都市があります。しかし、東部は大都市東京の通勤圏であるにも関わらず、それほど栄えていません。と言いますか、自分が引っ越してきた頃からみても衰退していると思えます。平成11年(1999年)には静岡県東部政令指定都市構想があり、沼津、三島、裾野、函南、長泉、清水の合併が検討されたようですが、三島がそれに乗らなかったらしいです。残念です。

話は、少しそれますが、平成17年(2005年)の平成の大合併時に、道の駅 くるら戸田(へだ)がある戸田が沼津になりましたが、地図で見るとどうして戸田は沼津にくっついたのだろうと思いますよね。戸田は漁港なので、伊豆市にくっつくより沼津市になったほうがよいと地元の人達が判断したそうです。正しい判断だと思います。

これからでも遅くないので、東部の政令指定都市化を再検討したほうがいいのではないかと思います。やっぱり、地元は栄えてほしいですもんね。

地元の人しか興味がないネタは、これくらいにして三島市立郷土資料館の話に戻ります。

籠がありました。乗っても、担いでもよいということでしたので、乗ってみました。驚いたことに、乗り心地は抜群でした。バーデンの助手席をこれに変えたろうかと思ったくらいです。籠も軽くて担ぐのも容易そうでした。籠で移動するのは、担ぐ人も大変だし、乗る人も疲れるだろうなと思っていた考えは一掃されました。

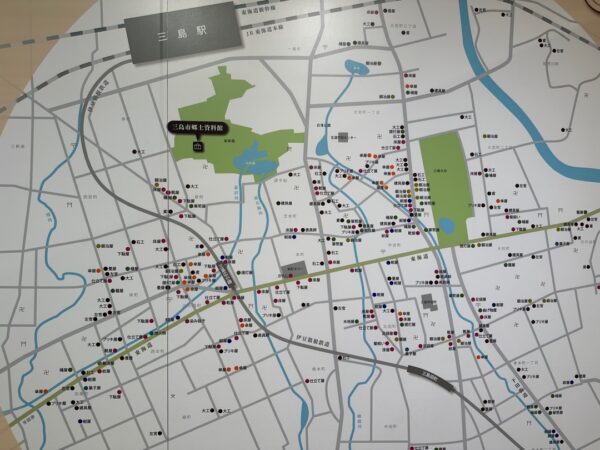

宿場町があった頃の三島の職人分布図がありました。傘屋、紺屋、紋屋、鍛冶屋、籠屋などがたくさん載っています。生活様式の変化から今では、ほとんどの職人が姿を消してしまったとのことでした。

その中からひとつ、傘職人の道具を載せておきます。

三島の傘作りは、明治の初めごろ職を失って移住してきた武士たちによって初められたそうです。丈夫で長持ちすることで有名だった三島傘は大正から昭和にかけて最盛期を迎え、昭和20年代には60軒近くの傘屋があり、そのうち、もっとも大きな傘屋では、月に4,000本の傘を製造していたのだそうです。

ちょっと高くてもいいから買って、こんな傘で町を歩いてみたかったなぁと思います。でも、無くしたら大変なので、その辺の傘立てには置けない傘ですね。

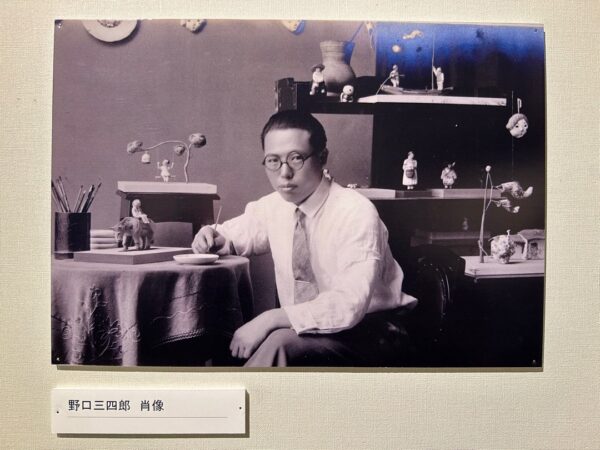

企画展では、昭和初期に活躍した人形作家で三島出身の野口三四郎さんをやっていました。

三四郎さんの創作する「三四呂人形」は、昭和11年(1936年)に開催された第1回の総合人形芸術展で最高賞を受賞しました。創作人形界で将来を嘱望される存在でしたが、翌年には35才の若さで病没されたそうです。

独特の作風の絵を描かれる方でした。

三四郎さんは、作家としては野口三四呂(みよろ)と名のり、作品を「三四呂人形」と名づけたそうです。その多くは張子で作られていました。一般的な張子は木型の上に和紙を貼り、乾いた後に和紙を切って木型を抜き、彩色して仕上げるのですが、三四郎さんは原型に石膏をかぶせて凹型の型を取り、その内側に薄く和紙を貼る独自の技法を編み出したのだそうです。

楽寿灯籠です。とても大きな灯籠でした。

ここ楽寿園には、これまで紅葉の時期にしか来ておらず、上(紅葉)ばっかり観ていたためか、この灯籠には気づいていませんでした。

緑のもみじも悪くないですね。

小浜池には、水が溜まっていませんでした。人口増加、工場の増加、宅地開発、道路の舗装、河川工事、田畑の減少、山林伐採などが影響し、昭和37年(1962年)から渇水が見られるようになったそうです。今では1年のうちの大部分が渇水状態ですが、梅雨時から11月までは水が湧くことがあるそうです。

縄状溶岩です。楽寿園の所々で溶岩を観ることができます。

森の中を通って

正門から出ました。今回は見ませんでしたがこれ以外にも、アスレチックや楽寿館などがあります。これで300円なのですから行かなければ損ですよね。

これから三嶋大社に行くのですが、すごく長くなりましたので、ここで一度切ります。続きはまた書きます。

しばしお待ちを。

(待ってないって、待っててよ)