旅の合間に(2)

旅が終わって、次の旅に出るまでの間、普段できないことをやれることが嬉しくてたまりません。たとえば、読書もそのひとつです。

旅の合間に読んだ本から少し紹介したいと思います。

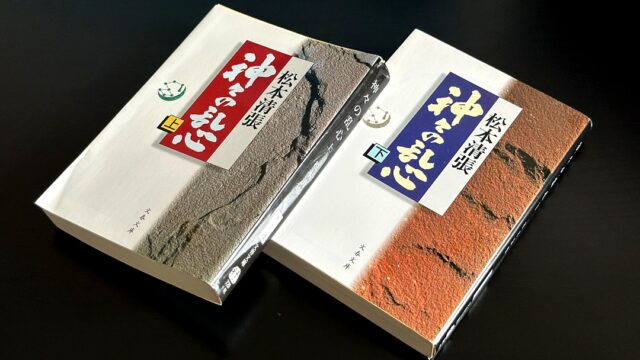

この本は、以前読んだ今村翔吾さんの穴太衆(あのうしゅう:安土桃山時代に活躍した石垣施工の技術者集団)を題材にした歴史小説「塞王の盾」が面白かったので次に読みたいと思っていた「八本目の槍」です。

前回の旅で賤ヶ岳に行ったもののリフトが冬季休業中のため断念しました。しかし、「八本目の槍」をまだ読めていなかったので、良かったとも思いました。

この「八本目の槍」は、その賤ケ岳の合戦の話だと思っていたのですが、そうではなく賤ヶ岳で活躍した七本槍と呼ばれる武将たち一人ひとり(+1名)に関する話でした。福島正則、加藤清正、脇坂安治の3人(+1名)は存じ上げておりましたが、残る4人の片桐且元、加藤嘉明、平野長泰、糟屋武則は、この本を通して知ることが出来ました。

このように歴史小説は、今まで知らなかった武将たちや出来事を知ることができるという意味で役に立っており、ちょっと前まで日本史嫌いだった僕が歴史を学ぶには有効な手段だと思っています。

しかし、どこまでが事実で、どこからがフィクションなのかがわからないというデメリットもあります。

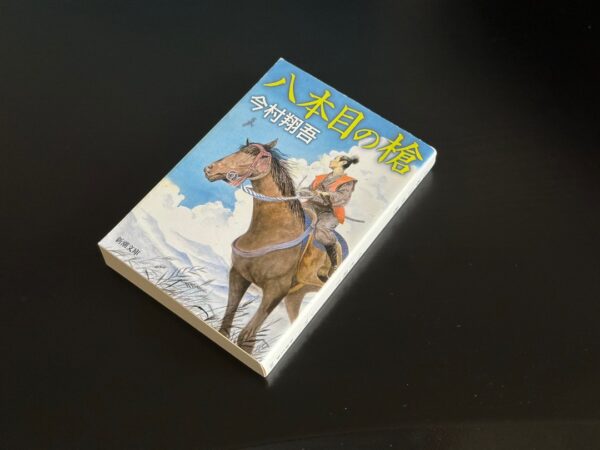

三谷幸喜さんの「清須会議」です。信長の後継者、および領地分配に関する会議であることは知っており、その通りの展開でしたが、登場人物のそれぞれの視点で話が展開されるので三谷幸喜さん特有の面白い本に仕上がっていました。(と言っても三谷さんの本は読んだことがなく映画しか知らないのですけれど…)

ちなみに、この本は旅の途中でカミさんが買った本のひとつになります。このような歴史関連の本を自分たち夫婦が読むようになるとは数年前には想像も出来なかったことであります(笑)

「織田信長 435年目の真実」です。この本もカミさんが買った本です。

これまで読んできた歴史小説とはまったく異なり、史実と思われる事柄から何があったのか、またその動機は何だったのかを論理的に積み上げて推論している本でした。元大手電機メーカーに勤められていた明智憲三郎さんが書かれた本で、同じ元エンジニアとして思考が似ているためか、とても面白い本でした。読む価値のある本だと思います。

明智憲三郎さんの書かれた「完全版 本能寺の変 431年目の真実」という本があるので、この本も読んでみたいと思っています。

この本を読んでから、これまでのように歴史小説を読むのは控えて、歴史を考証する本を読んだ方がよいと考えるようになりました。

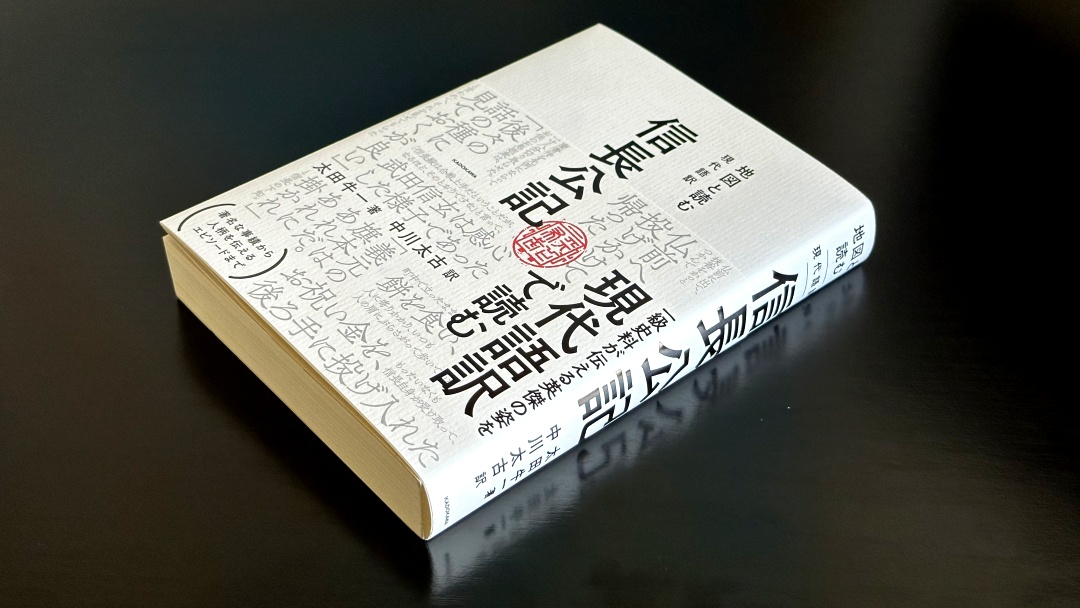

そんなわけで買った本が「信長公記」(しんちょうこうき)です。信長公記とは信長の側近だった太田牛一が見聞きしたことを書いた本で、それを中川太古さんが、わかり易い言葉にし記載内容を歴史順に整理した本でした。ちょっと読みにくい本かなと思ったのですが、まったくそのようなことはなく、すらすらと読むことが出来ました。

信長の側近が書いた本ということで信長寄りの記述になっているのだろうということを差し引いでも、信長がどういう人だったのかを知ることができました。それまでの「殺してしまえホトトギス」のイメージではなく、信賞必罰を徹底した素晴らしい人だったのだと思うようになりました。

それだけではなく、当時の世の中がどういう世の中だったのかということも感じることができる本です。読み終わるまでに、いったい何人の、いや何万人の人が亡くなったのだろうと思うくらい、すごい時代だったのだなぁと改めて思いました。

これらの本を読んだことで、賤ヶ岳、清州城、信長にまつわる城跡などの史跡を周る楽しみが増えました。

もっと読みたい本があるのですが、次の旅の合間までのお楽しみに取っておかなければいけなさそうです。

次の旅の出発が近づいてきました。