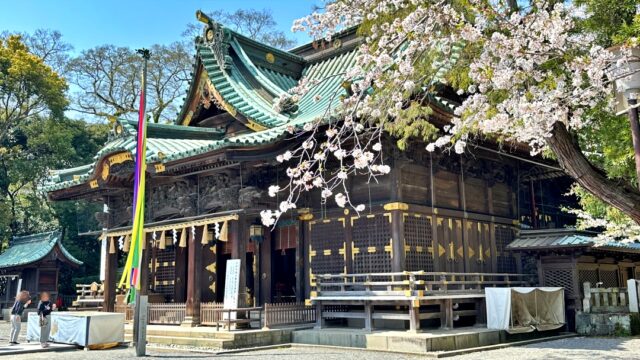

沼津市明治史料館(江原素六記念館)

静岡県沼津市にある沼津市明治史料館

(江原素六記念館)

各地の郷土資料館を観ていますが、地元の資料館はどうだったかなと思い、4月18日に行ってみました。一度行ったことがあるのですが、かなり昔のことでよく覚えていなかったのです。

外には、沼津城の石垣(安山岩)や

沼津兵学校の門柱(御影石製)が展示してありました。

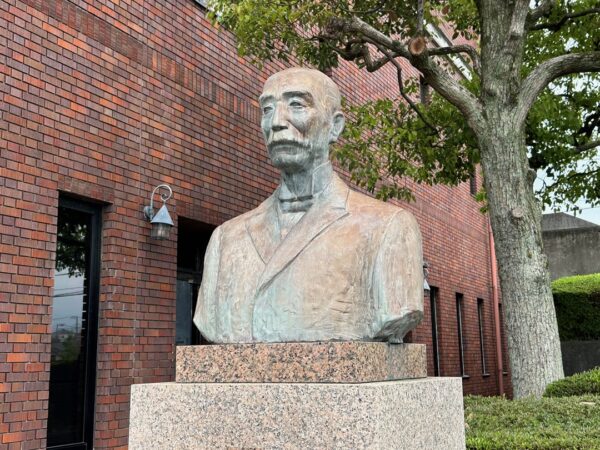

また、江原素六さんの胸像があります。

ここ沼津市明治史料館(江原素六記念館)200円は、写真撮影禁止なのですが申請書類に必要事項を記入すると撮影が許可されます。ただし、ホームページなどに掲載する際には、別の申請が必要となります。

写真撮影の申請をして写真を撮りましたが、ネットへの掲載の申請はしませんでしたので、内部の写真は今回はありません。観て記録に残しておきたいことを簡単に記載したいと思います。

4階建ての建物の3階と4階が展示室になっており、3階が江原素六コーナーと沼津の歴史コーナー、4階が沼津兵学校コーナーでした。

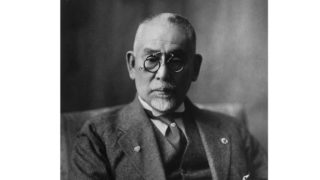

江原素六コーナー

- 江戸生まれで明治維新を機に沼津に移住し政治・経済・教育などに大きな貢献を行った人

- 子供の頃、家は貧しく就学できず、縁あって寺子屋で学ぶことができた

- 佐久間象山の門下生である蟻川賢之助の塾で洋学を学ぶ

- 鳥羽伏見の戦いなどでは、幕府軍として戦い敗戦後は新政府軍に追われることになる

- 明治政府から身を隠すために、今の藤枝市を経由し長泉町に身を潜めていたことがある

- 徳川家兵学校(沼津兵学校)を開設する

- 沼津に陸軍局が置かれると、陸軍御用重立取扱に任ぜられ陸軍兵学校の設立準備にあたる

- 沼津商社会所を設立し金融業、回漕業を営み経営・管理をみていた兵学校の維持を図る

- 欧米視察団に選ばれ渡米している。この時に多くの書籍を持ち帰り志あるものに分け与える

- 静岡師範学校の初代校長となる(翌年辞職)

- 沼津中学校を設立し校長となる

- 静岡県会議員になる

- クリスチャンとして洗礼を受ける

- 駿東病院を設立する

- 衆議院議員、貴族院議員、政友会の長老として中央の政界にも足跡を残す

- 麻布中学校を設立し校長となる

- 駿東高等女学校(今の沼津西高等学校)を設立する

- 愛鷹山の払下げに大きく貢献する

- 製茶輸出会社を立ち上げ、沼津の豪農層を製茶輸出業に転換。ただし赤字となり解散

- 江原素六の邸宅があったところに、この沼津市明治史料館(江原素六記念館)が出来た

- ここの資料館内に江原素六の邸宅の一部(居間)が保存してあった

- 5月19日は江原素六の命日で、ここの入館料は無料になる

沼津の歴史コーナー

- 戦国時代から近代までの沼津の歴史についての資料展示があった

- 沼津には三枚橋城があったことを知った。別途調べた結果、慶長以前の古城(三枚橋城)と、安永以後の新城(沼津城)があったことがわかった。しかも、その三枚橋城は武田勝頼が築城したらしい。資料館には沼津城の屋敷の写真が展示されている

- 安永7年(1778年)韮山代官江川氏(坦庵ですね)から水野氏へ三枚橋跡地の引き渡しが行われ沼津城となる。沼津城は三枚橋城の1/3の規模だったようだ。

- 明治20年(1887年)に沼津停車場予定地〜蛇松間に蛇松線が敷かれる。これが静岡県内最初の鉄道だったらしい。ちなみに蛇松線の跡は今も残っていて歩いてみると面白い

- 明治22年(1889年)2月に東海道線の国府津〜静岡間が出来た。丹那トンネルはまだなく、今の御殿場線のルートを通っていた

- 明治24年(1891年)の駿河国駿東郡沼津町略図があった。城のお掘が残っていたり、我入道牛臥山あたりには明治政府高官の別荘が見られる

- 明治39年(1906年)沼津〜三島六反田(現在の広小路)間にチンチン電車が開通する

- 昭和16年(1941年)11月、海軍技術研究所音響研究部が下香貫に設置される

- 昭和18年(1943年)6月、沼津海軍工廠開設、敷地内には工場や病院などあり20,000人以上が働いていた

- 昭和20年(1945年)7月17日1時13分から2時52分まで沼津市街地は空襲を受ける。それまでの爆撃ではなく、焼夷弾空襲だった。11,802戸が全半焼し、779人の死傷者がでる

- 昭和26年沼津市中心地商店会社案内図は、お店の名前や電話番号が書いてあり面白い

沼津兵学校コーナー

- 沼津兵学校とは、静岡藩がその領地である沼津に明治2年(1869年)正月に開設した陸軍士官学校のこと

- 明治4年(1871年)の廃藩置県で明治新政府に移管され翌年5月に廃校になるまでの3年半の間に多くの人材が中央へと供給され、日本の近代化を支える役割を果たすことになった

- 士官になるための高度な教育を受けさせるための、入学試験、選抜、進級制度があった。しかし、学校の存続期間が短かったため、基礎段階・教養過程で終わってしまった

- 沼津城の二の丸御殿が校舎に当てられた

その他、ここの資料館には図書コーナーがあり、沼津市や静岡県の歴史に関する書籍などがありました。蔵書は約3万冊になるようです。(貸出は不可)

わかりやすい資料館かと言われるとそうでもありませんが、沼津市民は一度は行っても良いところではないでしょうか。