三嶋大社

静岡県三島市にある三嶋大社

家にいる間に、近くにある名所にも行ってみようと始めた近所の名所訪問、その第一弾として、4月9日に静岡県三島市にある3箇所を訪問しました。

今回は、前回の楽寿園、三島市立郷土資料館に続く三嶋大社です。

楽寿園を出て三嶋大社へと歩いていく途中に神社があることに気づきました。ここは、これまでに何十回と歩いているところなのですが、まったく気づいていませんでした。夜飲みに行く時だったからかなぁと思っていたのですが、

令和4年(2022年)の状態をGoogleマップのストリートビューで見てみました。神社の前にお店があって隠れていたのです。このお店が無くなったのですね。近所でも旅に出ている間に風景が変わっているところがあるように、どんどん変わっていきますね。

せっかくなので参拝をしていくことにしました。由緒によれば、ここは三嶋大社の別宮のようです。昔の人は、富士山に登る際に必ずここに詣ってから登っていたようです。

本瓦葺入母屋造平入の拝殿です。

本殿は流造ですね。

浅間神社なので主祭神は木花咲耶姫命(このはなさくやひめのみこと)は当然として、他に波布比売命(はぶひめのみこと)が祀られていました。相殿として、瓊瓊杵命(ににぎのみこと)、火明命(ほあかりのみこと)、火蘭降(はずせりのみこと:おそらく火須勢理命(ほすせりのみこと)のことで瓊瓊杵命と木花咲耶姫命の第二子)、彦火々出見(ひこほぼでみのみこと:ホオリ、つまり山彦のこと)が祀られていました。

隣に芝岡神社がありました。

一間社流造です。御祭神は高産霊神(たかみむすびのかみ)です。高産霊神は、本来の皇祖神だとする説があるので、楽寿園の小松宮彰仁親王と関係があるのかなと思ったのですが、この神社は元本陣世古六太夫家の邸内に祀ってあったものを、明治4年(1871年)に芝町の氏神として祀ることになったとありましたので、関係なさそうです。

三嶋大社に着きました。車で来る場合には、この鳥居の右側に駐車場の入口があります。しかし、この日は駐車場の入口で警備員さんが満車で入れないと合図をされていました。電車で来て正解でした。

ここも桜が散り始めていました。桜って本当に短いですね。

だからいいんでしょうね。

参道を歩いて行きます。

神門です。何度も来ていますが彫刻をまじまじと観るのは初めてのような気がします。

舞殿です。

この舞殿には、思い出があります。少し長くなりますが記載したいと思います。この話をすると、途中で「本当?」と必ず言われますが、本当の話です。怖くないです。

それは、まだ私が神様を信じなかったころ、いやいや、さだまさしじゃないんだから。

それは、まだ私が会社勤めをしていたころ、とある部門の長になり新年を迎えた時のことです。部下たちの今年一年の安全を願うために、ここ三嶋大社にお詣りに来ました。

その時は、他の会社の方々もたくさんいらっしゃって、この舞殿で祈祷を受けました。自分は、この舞殿に並べられた一番うしろの椅子に座って祈祷が始まるのを待っていました。

神主さんが来られました。部下全員の安全を願って、目を閉じていると神主さんの祝詞が始まりました。

すると、目を閉じていたその前がパーッと白くなりました。

さすがに、個人でお詣りに来るのではなく、何百人という人たちの願いを背負って来ると違うなぁと感心していると、背中がじわじわ暖かくなってきました。

後ろには、階段しかなく、誰もいないはず、ストーブもないし、これは一体どういうことだろうと不思議に思いました。

ぽかぽかして気持ちがよく、不思議な感じに包まれたことを覚えています。

しばらくして、どう考えてもおかしいと思うようになり、目を開けてしまいました。

すると、眼の前に自分の影が映っていたのです。そう、後ろから自分がいるところにだけ日光が当たっていたのです。

新年の挨拶の場で部下たちに、こういうことがあったので、今年はいい年になるぞと挨拶をしました。次に一緒に祈願に行った◯◯さんが、新年の挨拶のために壇上に立って発した第一声が、

「日の当たらない〇〇です」でした。

吹き出すとともに、しまったと思いました。

本瓦葺 千鳥破風 唐破風向拝付 入母屋造 平入の拝殿ですね。今までは、立派な社殿だなぁとしか思いませんでした。

向拝中備の彫刻です。光背が輝く神様を拝む人々でしょうか。

懸魚です。

これらの彫刻は伊豆の名工 小沢半兵衛・希道父子一派と駿河国名工 後藤芳治良によるのだそうです。

あれ?、十六葉一重菊ですね。官幣大社に列せられていたからですかね。ちなみに、三嶋大社の神紋は五七桐だそうです。

本殿は、流造でした。ここからはよく見えませんでしたが、幣殿がある権現造らしいです。御祭神は、大山祇命(おおやまつみのみこと)、積羽八重事代主神(つみはやえことしろぬしのかみ:大国主命の子であり、恵比寿様のこと)です。

ここ三嶋大社によく来る人でも鹿がたくさんいることを知っている人は少ないかもしれません。大正8年(1919年)に奈良の春日大社から譲り受けた8頭の鹿が増えたようです。

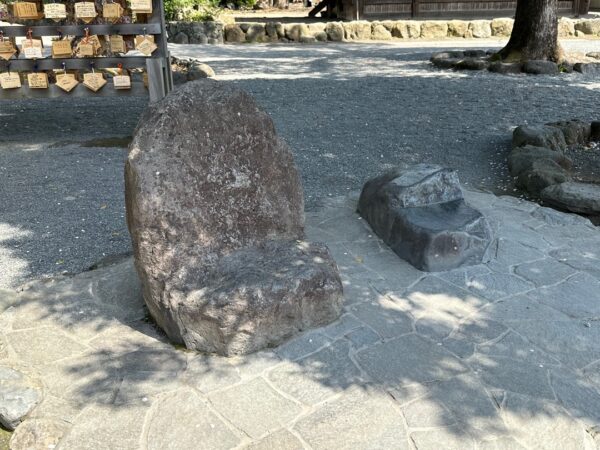

腰掛石です。治承4年(1180年)5月に源頼朝が平家追悼の心願を込めて百日の日参をした折に腰を掛けて休息したところだそうです。左が源頼朝で、右が北条政子が腰掛けた石だそうです。座ることが出来ました。

三嶋大社の縁起餅である福太郎をいただきました。ご満悦おばさんも言っていましたが、リーゼントのツッパリ兄ちゃんに見えますよね。

何度も来ている三嶋大社ですが、改めて観るといろいろな発見がありました。他にも矢田部盛治の像、たたり石など書きたいことがありましたが、長くなりましたので、この辺でおしまいにします。

昨晩の地元のニュースを観ていましたら、三嶋大社の令和の大修理(本殿、幣殿、拝殿)のための仮本殿の地鎮祭を行ったと言っていました。工事期間は3年を予定しているそうです。今の社殿は、しばらくの間、観ることができなくなりますね。今回参拝したのも、神様が「しばらく観られなくなるから、来い」と呼んでくださったのだろうなと思いました。

観ておきたい人、まだ間に合うかもよ。

では、また。