奇絶峡、奇絶峡 不動の滝、奇絶峡 不動明王、磨崖三尊大石仏、紀州備長炭発見館

和歌山県田辺市にある紀州備長炭発見館のジオラマ

21日目:和歌山県上富田町〜和歌山県田辺市

走行距離 18.1Km

今日は前回、赤城の滝(不動の滝)しか見なかった奇絶峡と紀州備長炭に関する施設を訪問しました。

道の駅 くちくまのの朝です。高速道路側の駐車場の風景です。何だかポスターのような写真が撮れちゃいました(笑)

そして、自分たちが泊まった一般道側の駐車場です。静かで良いところでした。

田辺市にある奇絶峡の駐車場に車を駐めました。

奇絶峡入口の近くにトイレがある駐車場もあるのですが、日が射してないため、ソーラでの充電を重視して100m手前の先ほどの駐車場に駐めました。

滝への入口の橋は朱色のペンキを塗る作業中でした。

この橋を渡ると赤城の滝(不動の滝)です。前回、ここに来た時には、「通風もどき」でくるぶしが痛くなっていたため、ここまでとし、先へは行きません(行けません)でした。

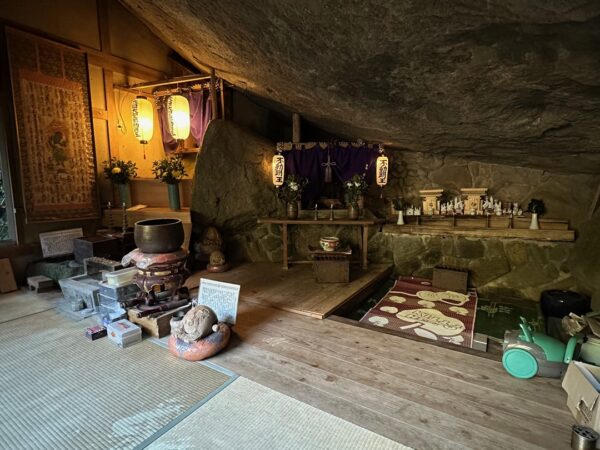

磨崖仏を観るためには、右に200mほど行くのですが、その前に左の石段を登って不動明王をお参りします。

上にある建物の中に祀られているようです。

岩の下に作られた小屋の中に祀られていました。

お参りして、先程の分岐まで戻りました。

分岐からは、このような狭い石段を登っていきます。

油断をすると危ない箇所もあり、注意するように書いてありました。

本当に着くのだろうかと不安になった頃、上の方に磨崖仏が現れました。

磨崖三尊大石仏です。中央の阿弥陀仏は高さ7.3mで、両菩薩は観世音菩薩と勢至菩薩で4.9mあります。昭和41年(1966年)に開眼とのことでした。

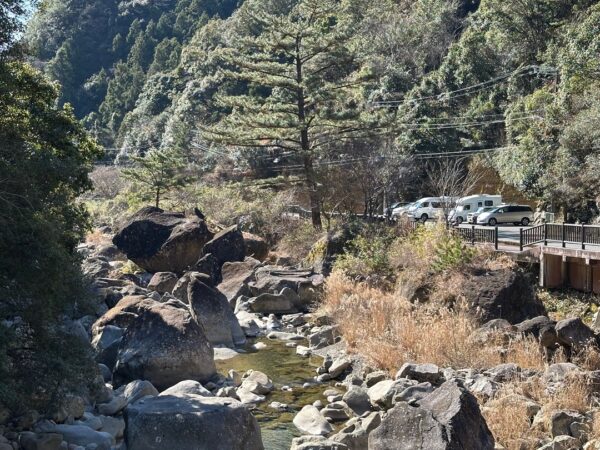

ふたたび駐車場に戻ります。川には、車より大きな石がゴロゴロしていました。

水がとても澄んでいます。

田辺市にある道の駅 紀州備長炭記念公園に着きました。ここはWiMAX +5Gがかなり不安定で、入ってもすごく遅いです。道の駅のWi-Fiスポットはありません。

ここ田辺市は紀州備長炭発祥の地ということで碑がありました。

トイレが駐車場から少し遠いです。左側の奥にある建物がトイレです。

今日のお昼は、ここの道の駅にあるバーベキュー備長の郷でいただきました。

備長炭ラーメン730円に、めはりセット+300円で1,030円です。めはり寿司は一つずつ分け合います。

麺に備長炭が練り込まれています。目をつぶって食べたら気づかないほど味に変わりはありませんでした。汁は醤油味で優しい味です。備長炭を食べて大丈夫なのかと思ったのですが、後に行く資料館に昔は整腸剤の代わりに使っていたと書いてありました。

めはり寿司の中はどうなっているのだろうと思っていたのですが、炊き込みご飯をおにぎりにしたようなものでした。とても美味しかったです。

今日のご満悦おばさんは、梅うどん730円です。麺はビンク色をしていますが、梅の味はしなかったそうです。ただし、コシのあるうどんでお気に召されたご様子でした。汁は梅の風味のする美味しい味で、上に載っている梅干しは期待していた甘い梅ではなく酸っぱい梅干しだったようです。

食事の後、隣にある紀州備長炭発見館220円(JAF170円)を拝見しました。備長炭について、いろいろ学ぶことができました。備長炭の備長とは、炭問屋である備中屋の屋号から「備」を、代々名前を襲名していた長左衛門から「長」をそれぞれ取って備長という商標としたのだそうです。

備長炭は鋼より硬いので備長炭を使った炭琴は、金属を叩いているような音がしました。

これは、明珍火箸と言って日本刀の材料となる玉鋼を使って作られた火箸です。この火箸の触れ合う音色はオーディオ機器の音質検査に利用されているものなのだそうです。単なる金属の音ではない、とても澄み切った音がしました。この火箸を鍛えるための炉には、白炭が使われているのだそうです。

黒炭(くろたん)と白炭(しろたん)とは

黒炭(一般的な炭)は約400〜600℃の温度で焼き、ゆっくりと温度を下げていくのに対して、白炭(備長炭など)は、約5日ほどかけて炭化させた後、ネラシと呼ばれる高熱(約1,000℃)処理をしたあと灰をかけて急速に冷やします。この灰が着くため白炭と呼ばれます。備長炭が高い理由がよくわかりました。

飾り炭の一種で高級竹炭です。

花や葉を炭にしたものもありました。

備長炭の粉末をプレス成形した小皿があるのですね。

木炭と原木を展示したコーナーは、キャンプでいろいろな炭を使ってきた者には興味ある展示でした。

木炭がどのような伝統工芸に使われているのかも勉強になりました。たたら製鉄は、これまでも記載してきた通り知っていましたが、漆器を磨くのに炭を使うのは知りませんでした。

「炭の歴史と備長炭」や備長炭に関する林業の映像を拝見しました。備長炭は世界一素晴らしい炭であるとともに、芸術品であることを知りました。

最後に木炭発動機なるものが展示されていました。、木炭を不完全燃焼させることにより発生した一酸化炭素ガスが燃料となるそうです。ガソリンに比べ出力は30%くらい劣るものの、昭和10年代でのコストはガソリンの約半分だったそうです。

木炭車は日本独特のもので、昭和30年(1955年)頃まで活躍しました。

荷台をぶち抜いて木炭発動機が搭載されていました。いろいろと勉強になる施設でした。

今日は、ここの道の駅 紀州備長炭記念公園に泊まります。WiMAX +5Gが遅いので、読書に専念することが出来そうです。

では、また明日。