塩尻市立平出博物館、平出古墳群、平出遺跡

長野県塩尻市にある塩尻市立平出博物館

68日目:長野県塩尻市

走行距離 23.8Km

今日は平出遺跡に関する施設をじっくりと観ました。

道の駅 小坂田公園の朝です。

晴れました。

ここの公園には、いろんなスポーツ施設があります。人工芝のミニサッカー場、その向こうが天然芝のサッカー場です。

ここの道の駅には駐車場がたくさんあります。始めてきた人は、どこに駐めていいのか迷うかもしれませんね。基本はP東1かP東2だと思います。(クリックで大きく出来ます)

昨日も言いましたが、地図の「現在地」というあたりに、このパネルがあります。

風が吹いて向きなどの条件が整うと、「カシャ、カシャ」と大きな音を出し始めます。P東2に駐めるとうるさい経験をするかもしれません。P東1に駐めるのがベストではないかと思います。

塩尻市にある平出博物館 駐車場に車を駐めました。

塩尻市立平出博物館300円です。ここは平出遺跡をはじめとする出土品の展示をしている博物館です。

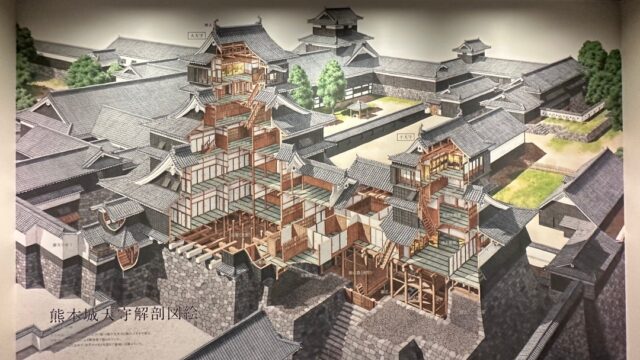

平出遺跡は、さりげなくすごいところなのであります。何がすごいかと言いますと、従来から日本三大遺跡とされてきたのが、長野県にある縄文時代の尖石遺跡、静岡県の弥生時代の土呂遺跡、そしてここ平出遺跡なのです。今では考古学上の新たな発見もあり、他の遺跡に、その座を譲っておりますが、過去にそう呼ばれただけあって、すごいところに変わりはありません。

では、ここの何が凄いのかと言いますと、縄文早期から平安時代に至る5000年におよび(途中中抜けがあるようですが)人が住んできた証が出土しているのです。そういうところにある博物館なのです。

入るとすぐに、縄文土器、弥生土器、平安時代の土器をさわることができるようになっていました。実際に土器に触れることができる博物館は少ないので貴重な体験ができます。

まず、平出遺跡からの出土品を展示した部屋から観ました。

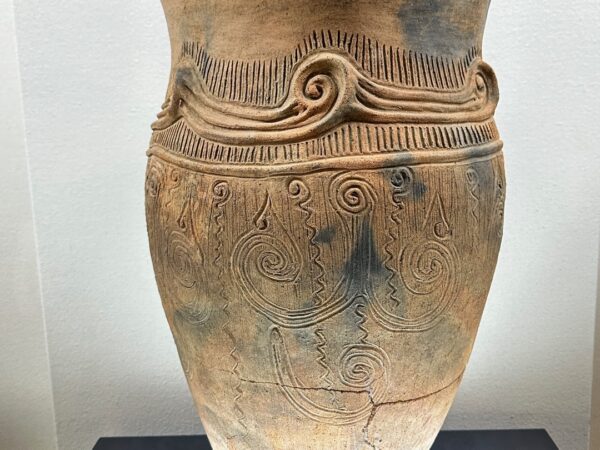

唐草文深鉢形土器です。

このような唐草模様の入った土器は、このあたり、松本から諏訪湖、甲府から出土する土器の特徴ですね。

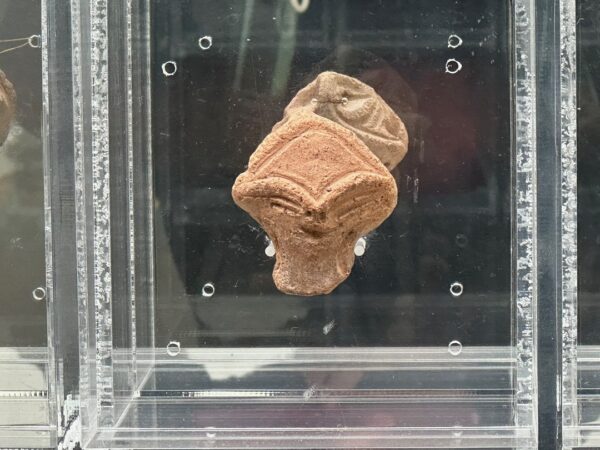

土偶です。遮光式土偶にしても、この土偶にしても、どうしてこのような人間離れした顔をしているのだろうといつも思います。

古墳時代に、すでに布が織られていたのですね。

これは、平安時代の馬の骨です。馬は大陸から伝わったもので、山梨県の塩部遺跡からは日本最古級(古墳時代前期後半・4世紀後半・古墳時代前期第3四半世紀)の馬の歯が発見されています。

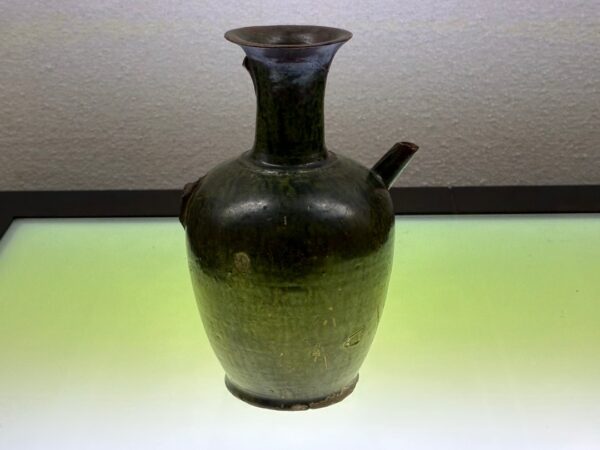

緑釉水瓶(りょくゆうすいびょう)です。この陶器の発見が平出遺跡の本格的な発掘へつながるきっかけとなりました。

平出三類A土器です。平出遺跡から出土する典型的な土器だそうです。

次に塩尻の原始に関する展示室です。

下境沢遺跡から出土した土偶形容器です。弥生時代前期末頃のものです。このような土器は観たことがないですね。弥生時代の再葬(遺体を白骨化させた後に、骨の一部を土器に納めてあらためて埋葬する葬法)と関わりがある遺物と考えられているそうです。

下呂石製の打製石鏃です。

すぐ近くに和田峠という黒曜石の産地があるのに、どうして下呂石を使ったのだろう?

たまには、まともな質問をする助手なのでありました。確かに100Km以上離れた下呂の石をどうして使ったのかは、わかっていないようです。少なくとも当時、美濃地方との密接なつながりがあったことは間違いないことだと書いてありました。

自分は、「下呂石って何だ?」ということに頭が行っていました。ガラス質安山岩のようです。

県宝に指定されている縄文土器です。

ここにも唐草文土器がありました。この文様には何か意味があると思っています。

これは、何だろうと思いました。何かは書いてませんでした。

ユニークな形をしてますね。

先ほども似たような土器がありましたが、釣手土器というのだそうです。内部にススが付着しているものがあることから灯をともしたランプではないかと言われているようです。

面白いですね。

学芸員の方が、「展示のために他に貸し出していた土偶が帰ってきた」とわざわざ持ってきてくださいました。ドラえもんそっくりでした。写真を撮らしてもらうのを忘れました。

菖蒲沢瓦塔です。奈良時代の作で232cmは全国最大のものらしいです。

いろいろと勉強になる施設でした。

縄文時代から平安時代まで続いているということでしたが、弥生時代の出土品が今のところ少ないようです。これは、自分の推測ですが、弥生時代になって、稲作が始まった頃、ここは水はけが良く、田んぼを作るのには適さなくて、他に移動したのではないかと思います。今でも、このあたりは田んぼではなく、ぶどうを生産しています。水はけが良いところだからですね。

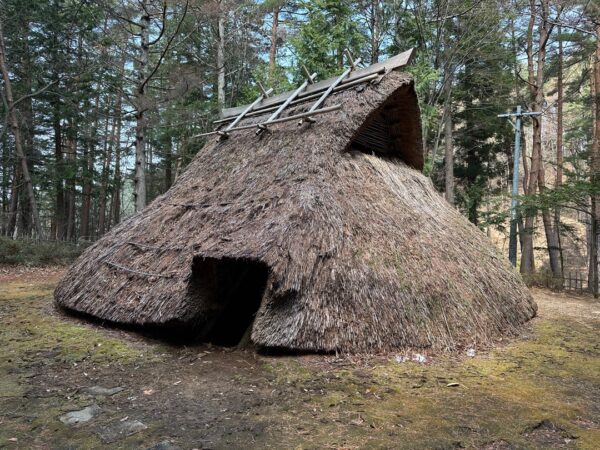

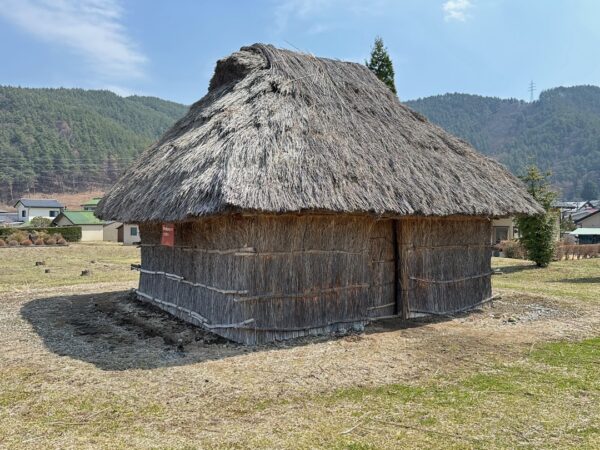

外に出て、平出古墳群を観に行きました。古墳時代に属する平出遺跡第3号住居跡を復元したものです。古墳時代の復原家屋としては全国で初めてのものであり、以後、この種の家屋の基本となったそうです。

古代高倉です。

平出1号古墳です。

平出2号古墳です。

博物館をじっくり観ていたのでお昼の時間になりました。

今日のお昼は、塩尻市にある厨房弁慶に行きました。駐車場はトラックがたくさん駐められる広い駐車場でした。

中に入るとメニューには乗っていない料理が壁にたくさん貼ってあり迷ってしまいました。

このところ、揚げ物ばかりなので、「そうだ、カレーにしよう」と思いました。注文を取りに来られた時に、なぜか「カツカレー」と言ってしまいました。また揚げ物になってしまいました。

かつカレー950円です。カレーは子どもでも食べられそうな優しい味でした。

今日のご満悦おばさんは、肉野菜ラーメン(しょうゆ)880円です。野菜たっぷりで、お肉に味が付いていて美味しかったようです。特に玉子麺がお好きなようで、ご満悦のご様子でした。

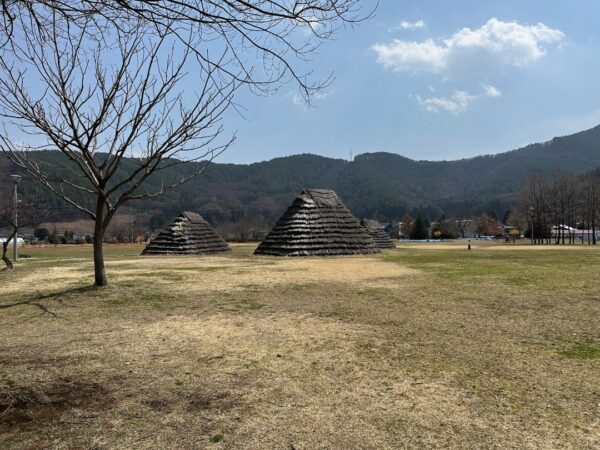

塩尻市にある平出遺跡(ひらいでいせき)を観に行きました。車は平出遺跡の駐車場に駐めました。平出遺跡公園ガイダンス棟に立ち寄ってから遺跡を観に行きました。

縄文時代の遺跡を復元したところを最初に観ました。一部改修中でした。遺跡の維持ってお金がかかるんですよね。

内部は、中央に炉の跡があります。

周りはぶどう畑でした。

ここからは、古墳時代のムラの復元になります。

この住居の上の部分は、

こんな感じで開いています。雨が入るんじゃないだろうかと思ったのですが、

内部が工夫されていました。

この時代になると、中央に炉がなく、

端に移動しています。

ここは、古墳時代のムラの廃村エリアです。住居があったと思われる跡が復元されていました。

ここからは平安時代です。平安時代では、貴族を除く庶民は、このような住居に住んでいました。

縄文時代みたいな住居に住んでいたのですね。

以上が、日本三大遺跡にもなったことがある平出遺跡でした。

その後、塩尻市の西友塩尻西店で食材を調達し、もったいないBOX塩尻ステーションに段ボールを捨てに行き、BOOKOFF 塩尻店で、ご満悦おばさんが本を3冊お買い上げになり、

塩尻市にあるふれあいセンター東部300円に行きました。ここは、4回目の利用になります。受付に言うとロッカー(無料)の鍵を渡してくれます。かごを持って脱衣所に行きます。かごは使い終わったら所定の場所に返す必要があります。

所感:典型的な福祉センターの清潔感あふれるお風呂です。

浴場諸元 泉質:ふつうのお湯、内湯1(8㎡)、洗い場8ヶ所

その後、塩尻市にある道の駅 小坂田公園に戻ってきました。

土器を観る目をもっと磨かないといけないなと思った1日でした。

では、また明日。