書寫山圓教寺(書写山円教寺)

写真は書写山円教寺の大講堂

2021年3月11日に訪問した兵庫県姫路市の天台宗別格本山 書写山円教寺(しょしゃざんえんぎょうじ)を紹介します。このお寺は、康保3年(966年)に性空上人が開創した寺院です。

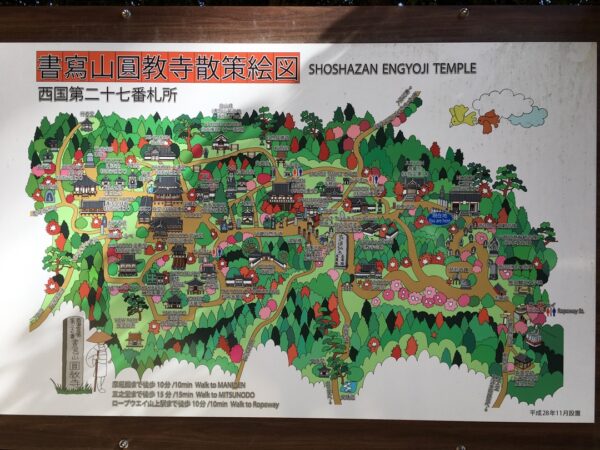

書写山円教寺に行くためには書写山ロープウェイ(往復1,000円)を使用する必要があります。このロープウェイ乗り場の隣が無料駐車場になっていますので車で行かれる方はこちらが利用できます。

ロープウェイは15分間隔で運行されており約4分で山上駅に到着します。

西国三十三所のうち最大規模の寺院だけあって、かなり広いです。自分たちは観て回るのに3時間半かかりました。

志納金として500円を支払うと最初に慈悲の鐘があります。この鐘は撞くことができます。

その後、この仁王門までの参道に、西国三十三所観音霊場の観音様が置いてあります。山上駅(ロープウェイを降りた駅)から送迎バスを利用するとここは通りませんので足に自信がある方は歩かれることをおすすめします。この観音様は後ほど掲載します。

仁王門には阿行と吽行が安置されていますけれども格子の前にもう一つ柵が設けられています。そのため格子が写らないように仁王様の写真を撮ることができません。

重文の塔頭(たっちゅう) 壽量院です。後白河法皇が7日間籠られた書写山の中でもっとも格式の高い塔頭です。ここで精進料理をいただくことができるようになっています。(要予約、5名以上)

五重塔跡です。礎石と思われる石が残っています。

塔頭 壽量院とは左右逆であるもののほとんど同じ平面構造を持つ十妙院です。

摩尼殿です。

懸造の立派なお堂ですけれども、旧堂は大正10年(1921年)12月に焼失し、その後、昭和8年(1933年)に再建された物です。

摩尼殿の入り口です。

内部の様子です。

摩尼殿を過ぎてしばらく歩くと大仏様が見えてきます。

その前には、通称千年杉と呼ばれる樹齢700〜800年の大きな杉が生えています。

そこを過ぎると山道は開け、目の前に大きなお堂が3つ見えてきます。何もなさそうな山の中にいきなり現れる大きな寺院には、とても感動します。ここの部分を動画で撮ってきたのですが、実際に目で見た時の感動をお伝えするには至りませんので掲載はやめることにしました。ご自分の目でご覧になることをおすすめします。

向かって正面の食堂(じきどう)(重文)は、現存する総二階建ての仏道としては国内最大規模を誇るお堂です。

左手にある常行堂(重文)です。写真はその舞台部分で大講堂の釈迦三尊に舞楽を奉納するためのものです。

そして右手にある大講堂(重文)は、お経の講義や議論などを行う学問と修行の場です。

この3つのお堂「三之堂」のうち、食堂には入ることができるようになっています。1階部分です。

2階は宝物館となっていて仏像や絵画などの寺宝が展示されています。これらを無料で拝観することができ、かつ写真に撮ることができます。

いくつかを紹介しましょう。弁財天十六童子像(弁財天に仕える16人の童子)

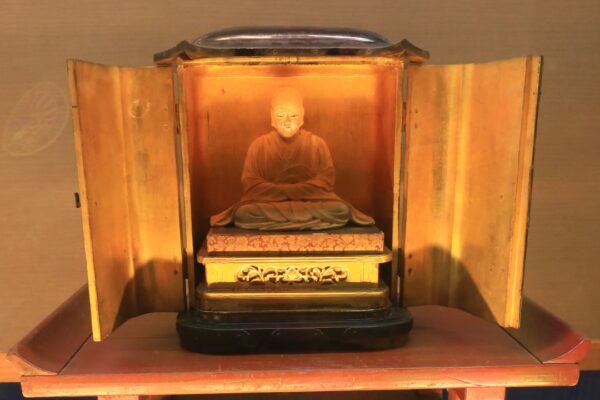

ここ円教寺の開祖である性空上人像です。

他にもたくさんの仏像などを観ることができます。

2階からの眺めです。

延宝年間(1673年-1681年)に建立された不動堂です。しかし、当時の建物は、1967年(昭和42年)の暴風雨による土石流で全壊したため、1976年(昭和51年)に再建されました。

円教寺を開山した性空上人を祀る開山堂(重文)です。

左甚五郎作と伝えられる力士の彫刻です。

四隅にあるのですが、西北隅の力士は重さに耐えかねて逃げ出したと言う伝説があります。本当にいないのかを確認したかったのですがその部分は入ることができませんでした。

性空上人が修行中に傍らで仕えた乙天護法童子を祀った乙天社と若天護法童子を祀った若天社からなる護法堂です。写真は、乙天社の方です。(重文)

性空上人がこの地において金剛菩薩とお会いになり密教の印を授けられたという金剛堂です。

薬師堂です。延慶元年(1308年)に焼失し、現在の建物は元応元年(1319年)に再建されました。

鐘楼です。鐘楼は元弘2年(1332年)に再建され、鐘は元享4年(1324年)に再建された物です。鐘楼は全国的にみても極めて古く珍しいものです。

法華堂です。創建は寛和3年(985年)ですけれども江戸時代に再建され今に至ります。

南無地蔵大菩薩です。

以上、ここまでが書写山円教寺の境内の紹介になります。冒頭、仁王門までの参道に西国三十三所観音霊場の観音様が置いてあるとお伝えしましたけれども、ここからギャラリー形式でお伝えします。西国三十三所観音霊場の観音様は、数カ所で拝見したことがあります。どれも石像でした。しかし、ここ書写山円教寺の観音様は青銅製で芸術的価値も高いものと思います。非常に美しい観音様だと思います。

なお、残念なことに第1番 那智山青岸渡寺 如意輪観音を自分も助手も撮り漏らしてしまいました。また撮りに来なさいと言うことだと思いました。

なお、観音様はクリックすると拡大してみることができます。

- 第2番 紀三井山金剛宝寺護国院 十一面観音

- 第3番 風猛山粉河寺 千手千眼観音

- 第4番 槙尾山施福寺 十一面千手千眼観音

- 第5番 紫雲山葛井寺 十一面千手千眼観音

- 第6番 壷坂山南法華寺 千手観音

- 第7番 東光山龍蓋寺 如意輪観音

- 第8番 豊山長谷寺 十一面観音

- 第9番 興福寺南円堂 不空羂索観音

- 第10番 明星山三室戸寺 千手観音

- 第11番 新雪山上醍醐寺 准てい観音

- 第12番 岩間山正法寺 千手観音

- 第13番 石光山 石山寺 勅封二臂如意輪観音

- 第14番 長等山園城寺 如意輪観音

- 第15番 新那智山観音寺 十一面観音

- 第16番 音羽山清水寺 十一面千手千眼観音

- 第17番 補陀洛山六波羅三寺 十一面観音

- 第18番 紫雲山頂法寺 如意輪観音

- 第19番 霊ゆう山革堂行願寺 千手観音

- 第20番 西山善峰寺 千手観音

- 第21番 菩提山穴太寺 聖観音

- 第22番 補陀洛山総持寺 十一面千手観音

- 第23番 応頂山勝尾寺 十一面千手観音

- 第24番 紫雲山中山寺 十一面観音

- 第25番 御嶽山清水寺 十一面千手観音

- 第26番 法華山一乗寺 聖観音

- 第27番 書写山円教寺 六臂如意輪観音

- 第28番 成相山成相寺 聖観音

- 第29番 青葉山松尾寺 馬頭観音

- 第30番 巌金山宝厳寺 千手千眼観音

- 第31番 い綺耶山長命寺 十一面千手観音

- 第32番 繖山観音正寺 千手千眼観音

- 第33番 谷汲山華厳寺 十一面観音

山の中にある素晴らしい寺院です。ぜひ一度訪問されることをおすすめします。

-320x180.jpg)