塚原遺跡公園、塚原遺跡公園展示館、弥勒寺官衙遺跡、関市円空館、円空入定塚、弥勒寺跡、円空上人墓

岐阜県関市にある塚原遺跡公園展示

58日目:岐阜県関市〜岐阜市富加町

走行距離 21.9Km

今日は、縄文時代のむらの跡と古墳時代の住居跡が残る塚原遺跡を観て、円空の入定(にゅうじょう:ここでの意味は土中で念仏を唱えながら即身成仏となること)の場所となった地を訪ねました。

道の駅 むげ川の夜です。車中泊をしている車は自分たち以外に2台しかいませんでした。ところが夜中にトイレに行った時には、6台増えていました。今日は土曜日ですからね。写真を見ると中央に光の柱が伸びていますね。この方向に何があるのだろうと調べてみたところ、岐阜城でした。ライトアップでもしているのでしょうか。

そして、朝です。曇りですね。今日は午後から雨の予報です。

ここの道の駅の裏手は、武儀川という一級河川が流れています。この「武儀川」は、ここの道の駅の名前「むげ川」から、むげがわと読むのだろうと思っていたところ、むぎがわでした。では、むげ川はどこから来たのだろうと調べたところ、ここの道の駅が出来た平成14年(2002年)当時、ここは、武芸川町(むげがわちょう)でした。その後、関市に編入されて今に至るようです。(これだけ調べても、数日しないうちに忘れてしまうのだから幸せな男だよなぁ)

今朝は、この川の景色を見ながら歯磨きをしておりました。目の前をたぬきが1匹横切っていきました。動画を取りそこねてしまったと思っていると、別の2匹が横切っていきました。しっかり動画を撮りました。

しまった、写真を撮ってないというわけで写真がありません。

しかし、最初の1匹が土手を登って道の駅の駐車場の方に現れました。自分に気づくと警戒して動きを止めました。今度は写真を撮ることが出来ました。

ここは車が出入りするから危ないよ。

自然を感じるいい道の駅ですね。

関市にある塚原遺跡公園の駐車場に車を駐めました。

ここ塚原遺跡公園では、古墳時代後期の古墳と

縄文時代早期・中期の建物跡を観ることができます。竪穴式住居です。

掘立柱建物です。

そして公園の端には、塚原遺跡公園展示館(無料)があります。

ここの展示館は、観覧対象を子どもたちにおいているため、展示内容がわかりやすいように工夫されていました。館長さん?も気さくな方でいろいろ教えて下さいました。

手前にある縄文土器は早期のもので、触ることが出来ました。ツルツルでした。下の方が尖った土器をよく見ますが、これは可搬型で石を並べてそれで土器を立てて火を炊いていたと思われるのだそうです。その後、定住するようになると底が平らで置けるように形が変わっていったようです。今後、意識して観てみたいと思っています。

ここの縄文土器は他のところの土器と比べて色が白いです。おそらくこのあたりが石灰岩質の山々なので石灰岩を含む粘土で作られているためではないかと思いました。

ただし、話の中で、ここの遺跡の土は酸性で木で作ったものは溶けて無くなっているとおっしゃっていました。石灰岩質の土壌はアルカリ性なので、おそらく火山の噴火で、火山灰(酸性)が積ったのかもしれないと思いましたが、岐阜県で活火山があるのは、飛騨地方だけなんですよね。雨が多いと空気中の二酸化炭素が溶け込んで弱酸性になるというのもあります。もう少し勉強したいと思います。

土師器や須恵器が、上から6世紀後半、7世紀前半、後半と並べてありました。

家屋文鏡の写真がありました。こんな鏡は初めて観るなぁと思って調べてみたところ、 宮内庁書陵部に保管されているもの1枚しかないようです。日本の古代建築を知る上で重要な史料となっているようです。

11号墳から出土した耳環です。あまりにも金がきれいに残っているので、当時のイメージを示すレプリカ(自分の推測)か、もしくは、きれに磨いた(助手の推測)のではないかと思いました。これは、出土したもの、そのものだそうです。それにしても金メッキをどうやったのでしょうね。海外からの渡来品ではないかとのことでした。

いろいろ話を聞くことが出来て、勉強にもなりましたし、考えるきっかけとなる施設でした。ありがとうございました。

関市にある弥勒寺官衙遺跡群に行きました。駐車場がありました。

弥勒寺官衙遺跡群(みろくじかんがいせきぐん)は、壬申の乱にて功績をあげたムゲツ氏が営んだ古代の武義郡を治めた郡衙(役所) 、弥勒寺東遺跡(7世紀後半〜10世紀前半)を中心に、付属する寺院弥勒寺跡(7世紀後半に建立)などの跡がある遺跡群です。武義郡が武儀川の名前のもとになったのかと思ったのですが、にんべんが付いてました。でも関係ありそうですね。

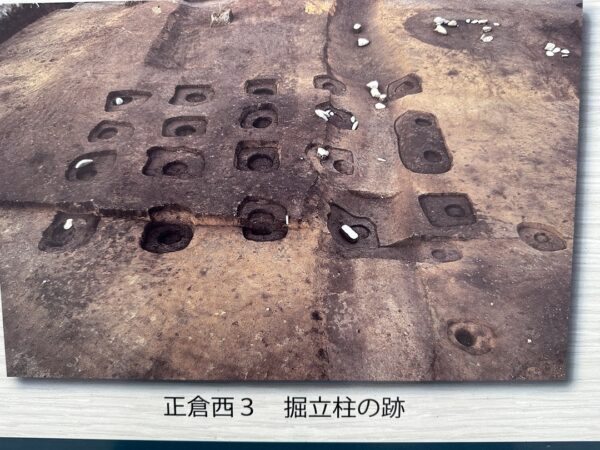

正倉院跡です。正倉院は、税として徴収された米を蓄えておく倉(正倉)が集まる、役所の中でも重要な意味を持つ場所です。

このような倉が建っていたと思われています。

発掘調査時の写真です。

郡庁院です。郡庁院は、まつりごと(政治)が行われた役所の中で最も重要な場所だそうです。

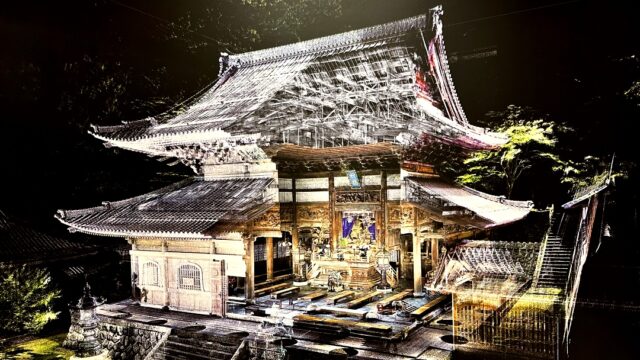

ここから歩いて、関市円空館(250円)を観に行きました。

建物が素敵なのですが、内部は写真撮影禁止でした。円空の作品が展示してありました。約7分の円空、およびそれに関連する施設に関するビデオも拝見しました。

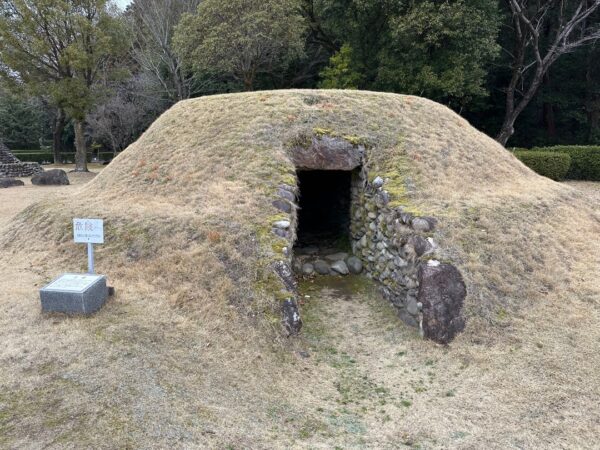

そのビデオを観たことにより、円空入定塚(円空上人塚)を見逃していることに気づき、戻りました。元禄8年(1695年)死期を悟った円空は弟子の円長にあとを託し、村人や弟子たちに「藤の花が咲く間は、この土の下で生きていると思え」と言い残して、ここで入定(土中で念仏を唱えながら即身成仏)したと伝わっています。

ここには参拝者用の駐車場がありました。

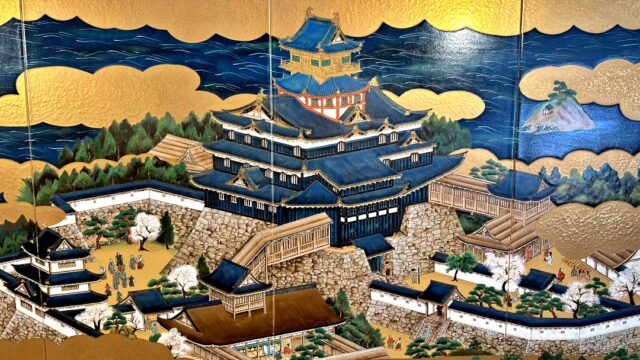

弥勒寺跡です。この写真は塔の跡です。

塔の礎石です。

金堂跡です。跡だけ観てもピンと来ませんよね。

竹藪の中を進んでいくと、

円空のお墓がありました。

Googleマップに道が載っていない部分があり、行けるのかどうかもわからず、行ったり来たりしてしまいました。今後に来る人のために、このように回るのがよいと思われるルートを書いておきますと、弥勒寺の駐車場(Pと書いてあるところ)に車を駐めます。弥勒寺官衙遺跡→弥勒寺跡→関市円空館→円空の墓→駐車場で、車で円空入定塚に移動し、そこの駐車場に駐め参拝するという周り方が効率的だと思います。

今日のお昼は、関市にある海鮮炉端 磯蔵 関店でいただきました。人気店、かつ土曜日ということもあり、開店の20分前に行きました。1台しか車が駐まっていませんでした。気合い入れ過ぎかと思っていたところ、開店時間には15人くらいの列が出来、お店を出る時には満車で駐車待ちの車がいました。

事前に検討し、海鮮丼かステーキにしようと思っていました。ステーキは車の中では食べられないので魅力的だけれど、海のない県なのにお刺身が新鮮で驚いたという口コミもあり、最後の最後まで迷った結果、海鮮丼定食(うどん付き)1,380円にしました。

ふつうのスーパーで買うお刺身と同じでした。そりゃそうだよなと思いました。

一方、今日のご満悦おばさんは、やっぱりステーキ定食1,420円になさいました。

運ばれて来るなり、なぜかいつもの、「ふぉっ、ふぉっ、ふぉっ」ではなく、「ひっ、ひっ、ひっ」でした。どう違うのだろうと観察をしていると、「柔らかくて美味しい」といたくご満悦のご様子でした。ただし、ソースがお気に召さず、お塩で召し上がっておられました。

正直申し上げまして、やっぱり、こっちにすればよかったと思いました。なるほど、やっぱりステーキ定食というのは、そういうことだったのかと納得しながら、ふつうのお刺身をいただいたのでありました。

その後、関市にあるスーパーセンターオークワ 関店で食材を調達したあと、

富加町にある道の駅 半布里の郷・とみかに立ち寄りました。

このあと、美濃加茂市にある道の駅 みのかもまで行き、そこにある里山の湯に入り、泊まる予定でいたのですが、これから雨になります。道の駅 みのかもは、トイレが駐車場からかなり離れたところにあるため、ここの道の駅 半布里の郷・とみかに泊まるのがいいのではないかと気が変わりました。

今日は、ここの道の駅に泊まります。

では、また明日。