いの町 紙の博物館、椙本神社、小村神社

高知県いの町にあるいの町 紙の博物館

15日目:高知県香南市〜佐川町

走行距離 46.7Km

以前、和紙を作る工程を学ぶ施設で和紙について学んだことがありますが、今日訪問した施設で、さらに和紙に対する認識が新たになりました。

Contents

出発

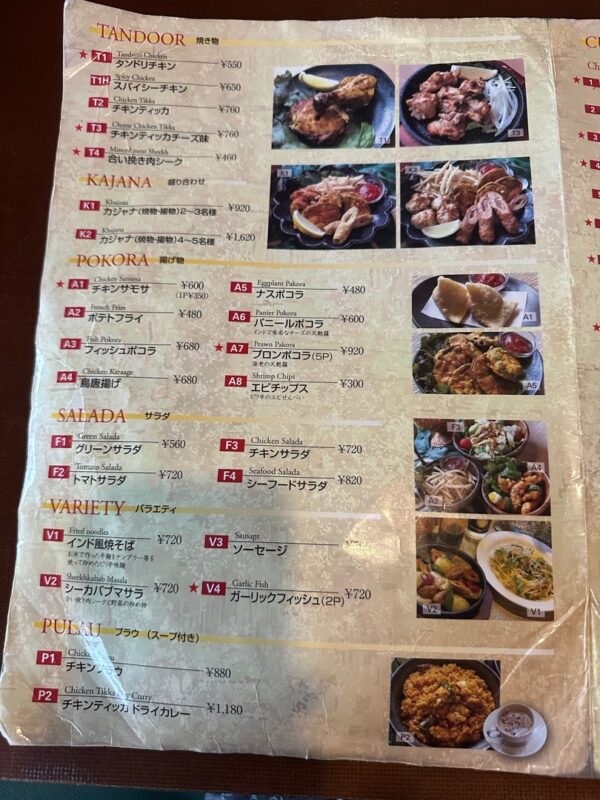

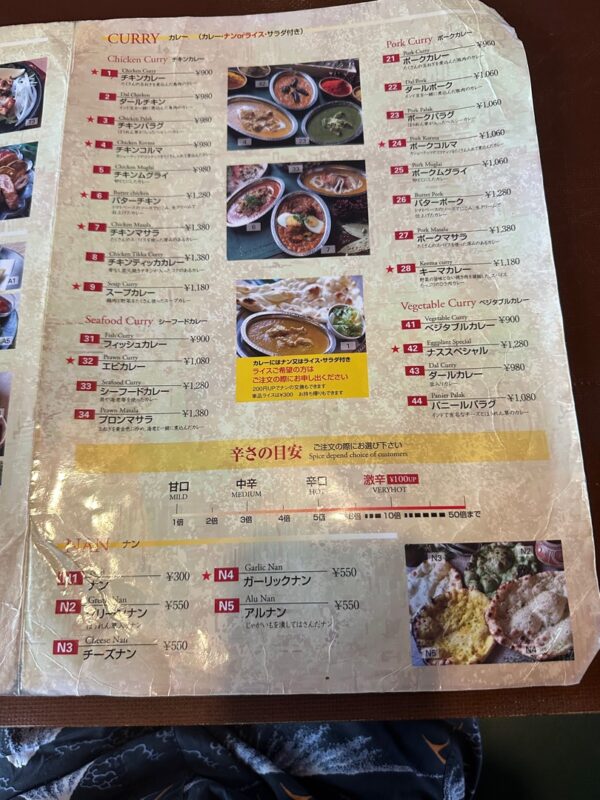

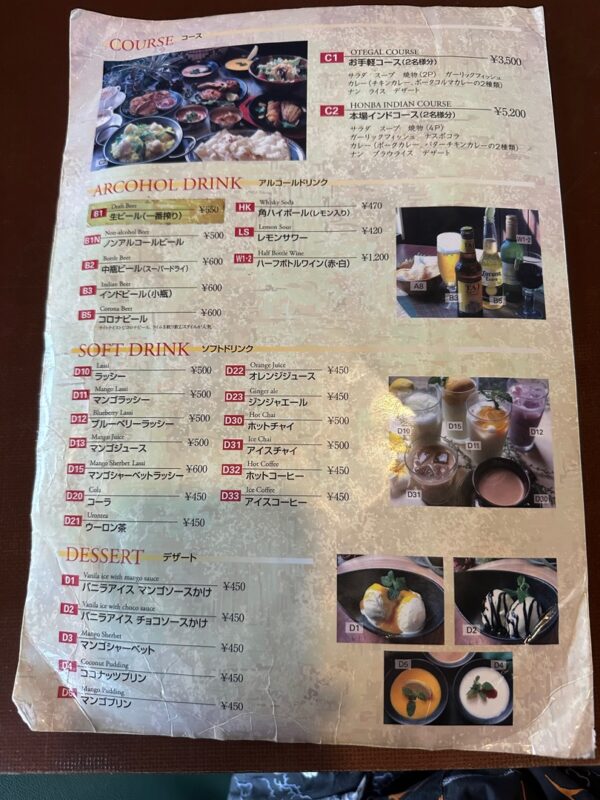

高知県香南市 マサラ インド料理レストラン&カフェMaSaLa

今回の旅で道の駅 やすに泊まりたいと思った理由は、ここのお店でふたたび夕食を食べたいと思ったからです。

前回、ここを訪れた日の投稿はこちら

日本ではない雰囲気を味わえるお店です。

前回、ここに来た時には、きれいな夕陽を観ながら食事をすることが出来ました。今回は残念ながら曇っていて同じような雰囲気は味わえませんでした。

しかし、食べ物も美味しかったので、前回注文しなかったものなどを食べてみたいと思ったのです。メニューをギャラリー形式で載せておきます。

インドビール600円です。エールのような甘さのあるビールです。

何を血迷ったのかご満悦おばさんは、ソーセージ500円を注文なさいました。普通のソーセージでした。インドのソーセージ(勝手に想像した、もっと粗挽きのお肉が入っているもの)が来ると思われたようです。大外ししてしまいました。

インド風焼きそば 720円です。これは、前回食べて美味しかったのですが、やはり美味しかったです。東南アジアを想像させる焼きそばです。

前回食べたチキンティッカ760円が美味しかったので、今回はタンドリーチキン 550円にしました。ちょっとパサパサした感じで、チキンティッカの方がよかったです。

前回、シーカバブマサラ720円を頼んだ時に入っていたソーセージのようなもの(合い挽き肉シークらしい)が美味しかったので、合い挽き肉シーク 460円を注文しました。ご満悦おばさんの先ほどのソーセージは、これをイメージしていたようです。

これも単体ではパサパサした感じでシーカバブマサラでいただいたほうが美味しいと思いました。

いずれにしても、異国情緒あふれるお店でインド人の方々が作られる料理をインドビールを飲みながらいただくのは格別の楽しさがありました。おすすめのお店です。

今度は、お昼にカレーをいただきに立ち寄りたいと思っています。

高知県香南市 道の駅 やす

ここの道の駅は、先ほどお話ししたお店があることを除けは普通の道の駅です。売店には、農産物、スイーツ、パンなどを売っていました。

他にもお店がありました。

こちらのお店では、お土産品のようなものを扱っていました。

24時間トイレは、階段を上ったところにあります。

小3、大1(洋1洗浄便座なし)の小さなトイレです。

道の駅の裏手は、砂浜になっています。

津波が襲ってきた時のために避難できる建物も作ってあります。

ここの浜辺からは、昨日行った手結港可動橋が見えます。

なんと、気がつくと手結港可動橋が上がり始めていました。

完全に上がるまで5分くらいかかりました。これほどまでに大掛かりなものを作るだけの必要性があったのだろうかと思ってしまいます。

夜になると前回のような賑やかさはなく、ひっそりとしていました。

暴走兄ちゃんたちが騒がないような取り組みをされているからですかね。

今朝の道の駅です。明け方、大降りの雨が振りましたが、あがりました。

今日の朝食は、昨日ここで買った豆花(トウファ)です。プリンに黒みつをかけたような食べ物ですね。たまにはいいかなと思いました。

ここの道の駅は、雰囲気の良いインド料理やさんがある楽しい道の駅です。日によって警備員さんが交通整理をされるくらいめちゃ込みになることがありますが、泊まるのには問題のない道の駅です。

訪問先

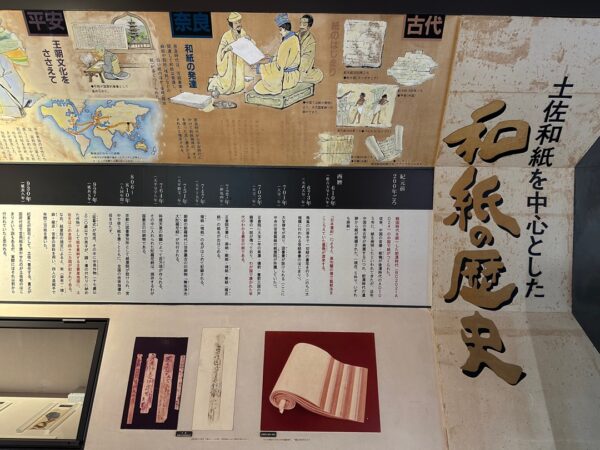

高知県いの町 いの町 紙の博物館

入館料は500円(JAF400円)です。

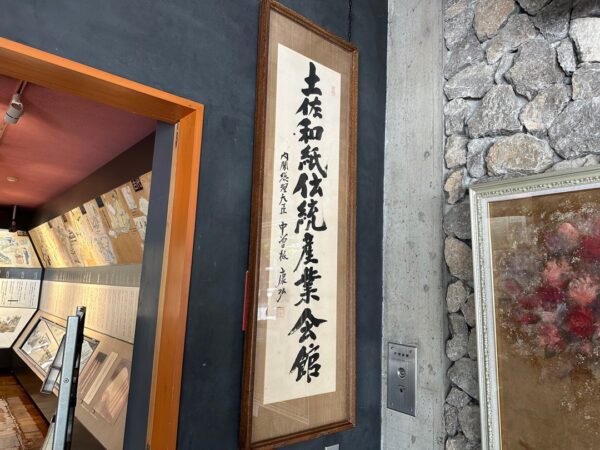

中曽根康弘さんが書かれたこの建物の名前が額に入っていました。達筆な方ですね。

今日は、特別展が開催されていませんので、1階だけの展示でした。

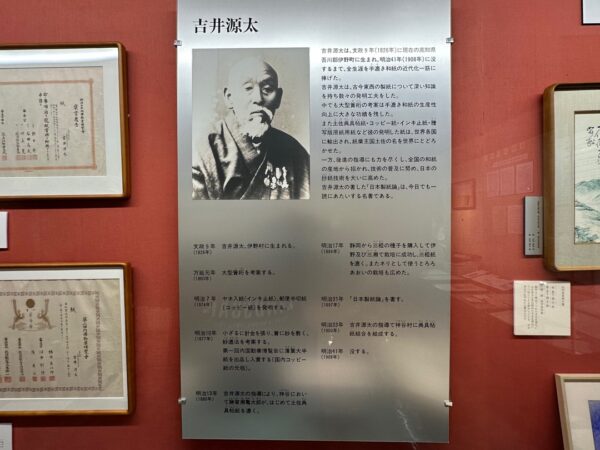

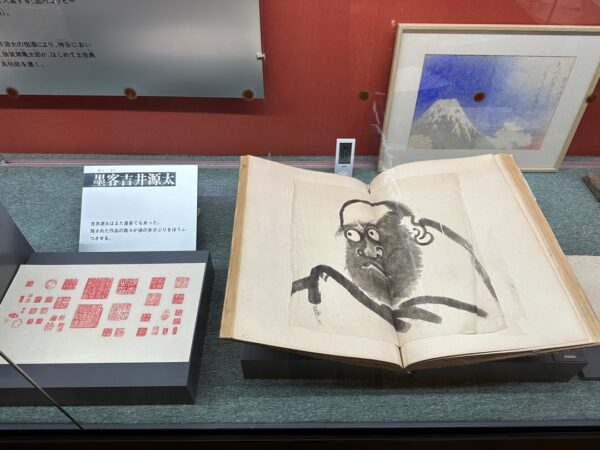

この吉井源太さんが美濃和紙の技術を持ち帰り改良されなかったら、日本の和紙の技術は今とは違うものになっていただろうと思いました。

吉井源太さんが和紙の技術交流をされた地域は日本全国に及びます。

そして、数多くの紙を試作された功績が認められて多くの賞を受賞されていました。

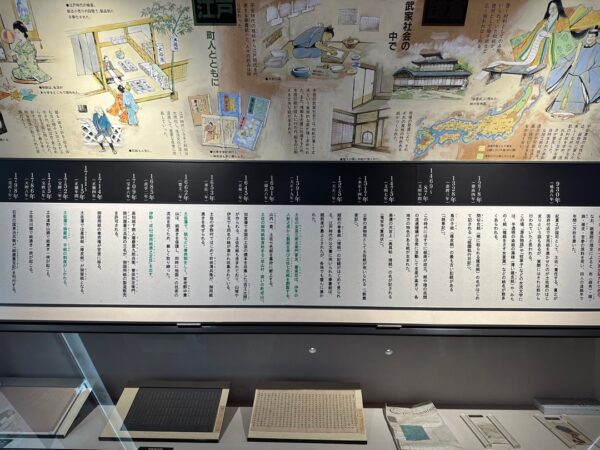

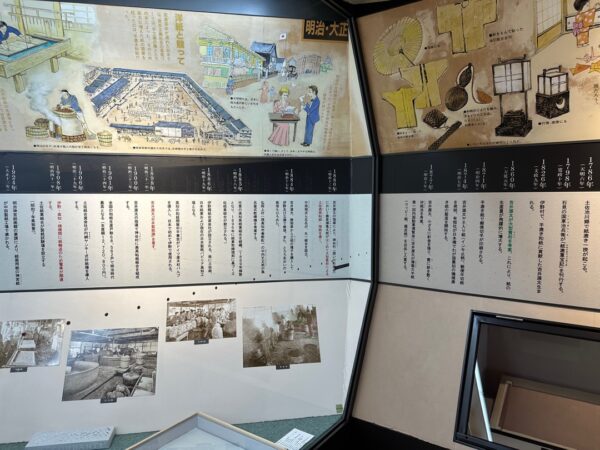

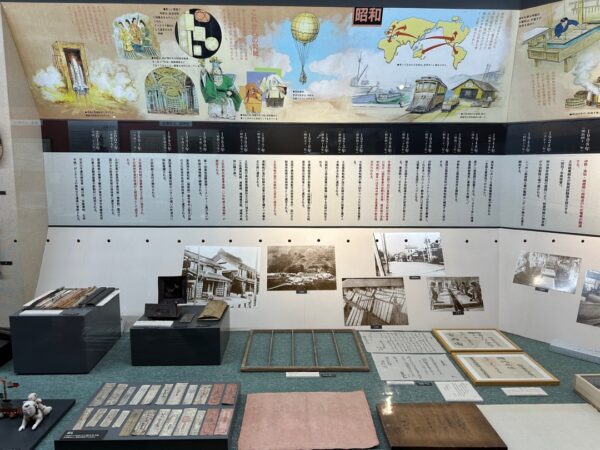

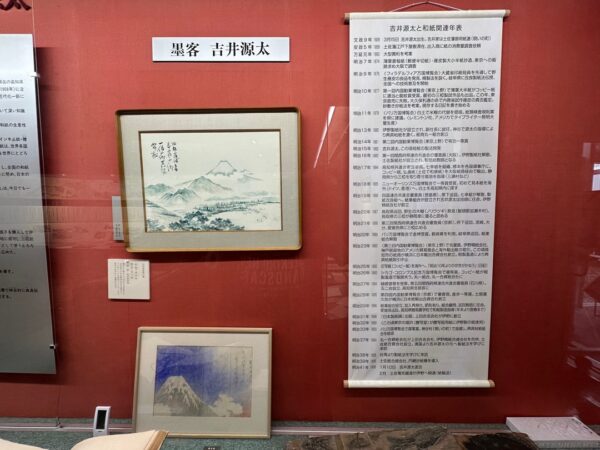

吉井源太さんと和紙にかかわる年表です。

吉井源太さんは、絵もお描きになられたようです。

土佐和紙を中心とした和紙の歴史をギャラリー形式で掲載します。

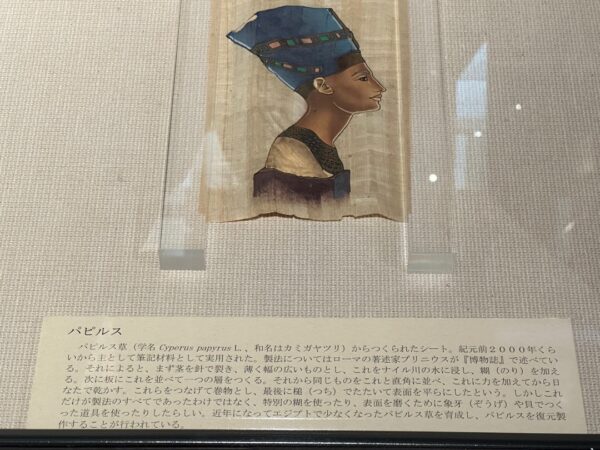

古代エジプトで使われていたパピルスを用いて作られた紙の代用品です。

パピルスという草の茎を薄く裂いて、縦・横に並べて乾燥させたものです。よくできています。

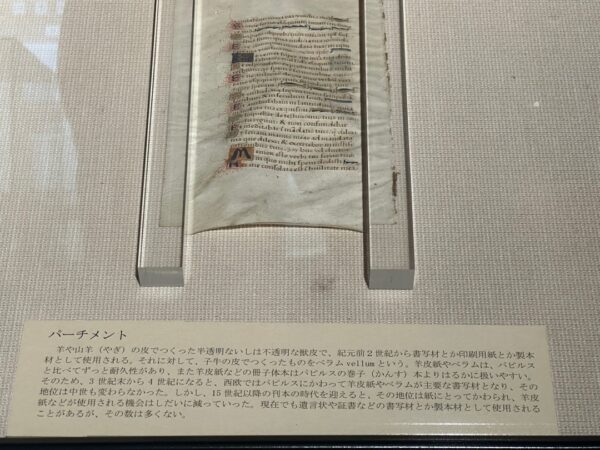

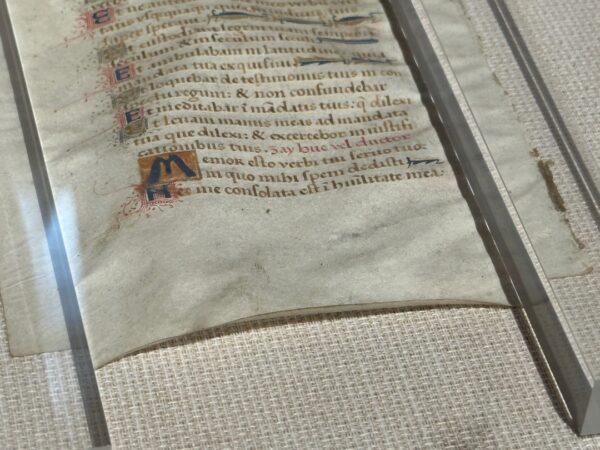

こちらはパーチメントと言われるもので羊の皮を使って作られたものです。

皮だということがまったくわかりません。

こちらは、我が国最古の印刷物である陀羅尼経のレプリカ品です。

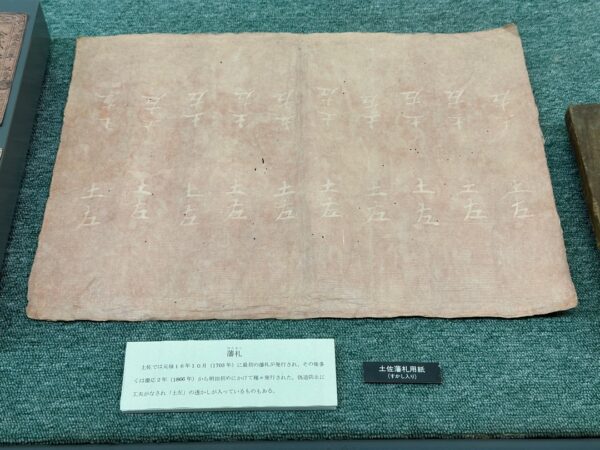

こちらは土佐藩の藩札に使用された透かしのある紙です。

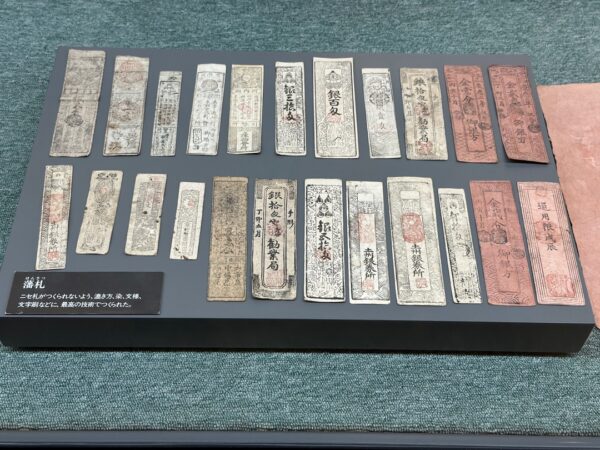

土佐藩の藩札の中で右側の赤い藩札に透かしが入っていることが確認できました。

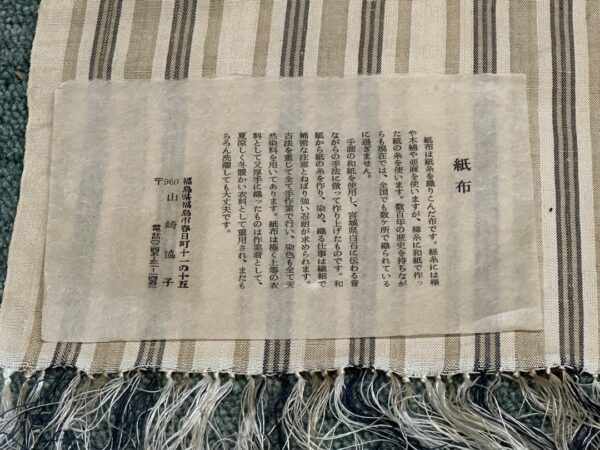

紙で作られた着物などです。

紙のこよりを編んで作り漆を塗って防水性を高めたものです。

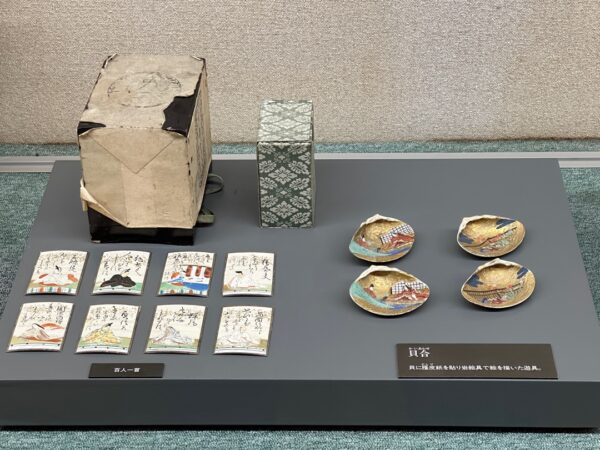

貝に書かれた絵は、アクリル絵の具などない時代なので紙を貼って、その上から絵を描いたのだそうです。

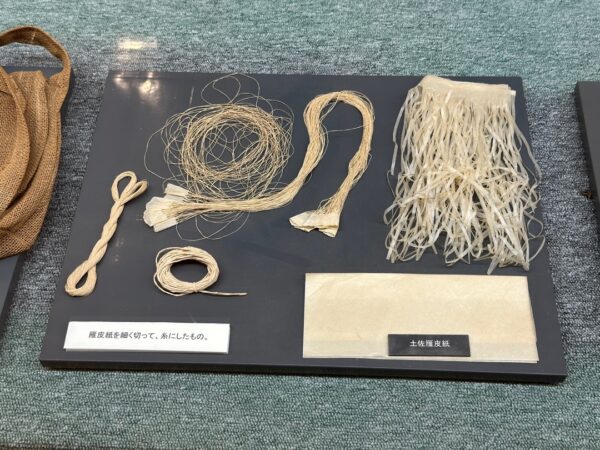

土佐雁皮(がんぴ)紙と言われる雁皮を漉いて作られた紙を細く切って撚った糸です。

この糸を使って作られた製品です。

紙の糸と絹や綿を組み合わせて作られた生地です。

ここまで来ると紙という概念がまったく違うものになりますね。

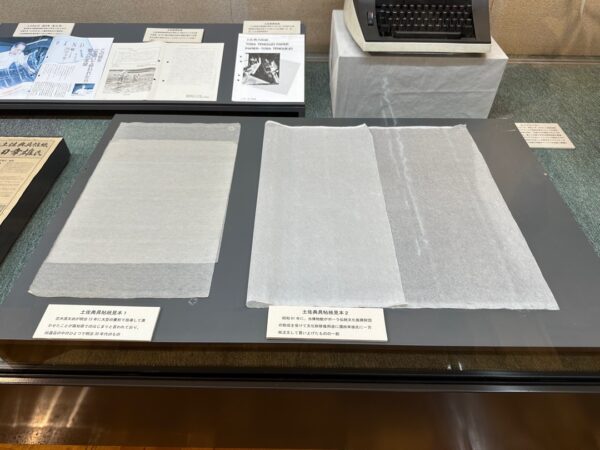

こちらは、手漉きで作られる一番薄い紙(0.03mm)の土佐典具帖紙(とさてんぐじょうし)です。文化財の修復などに用いられるのだそうです。機械で漉いたものが0.02mmで世界で一番薄い紙になるのだそうです。

一部に土佐典具帖紙を使用して作られた造花です。

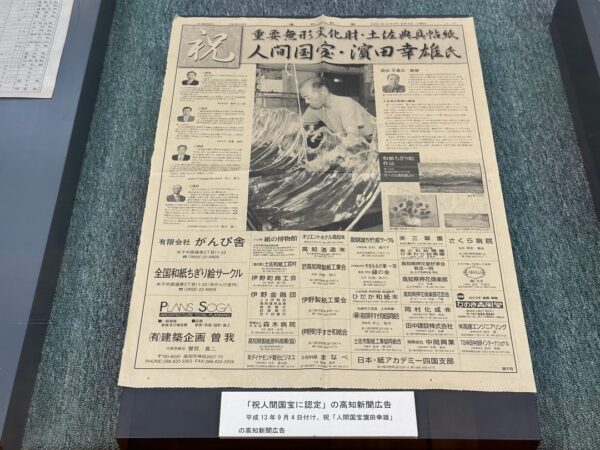

人間国宝である濱田幸雄さんの写真です。漉いている時の水が波みたいになっているのが、さすが人間国宝という感じですね。

染色された土佐典具帖紙で、ちぎり絵などに用いるものだそうです。

日本の伝統的工芸品の指定状況(令和5年)だそうです。意外と少ないですね。

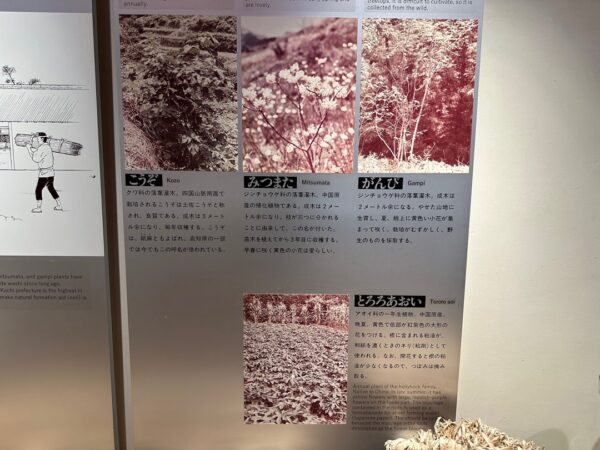

和紙を作る材料です。

これらが、その材料になります。

右が糊の代わりになるものです。

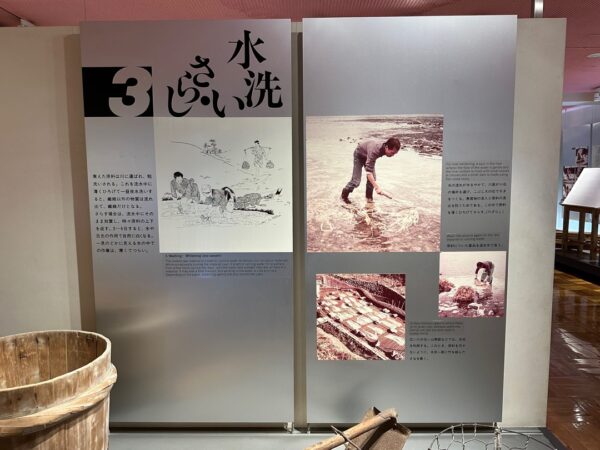

和紙を作る工程を説明したものをギャラリー形式で掲載します。

和紙を作る材料から和紙になるのは、わずか4%なのだそうです。

和紙を漉くための簀を作る様子です。

そして、和紙を漉くための漉き槽と簀桁です。

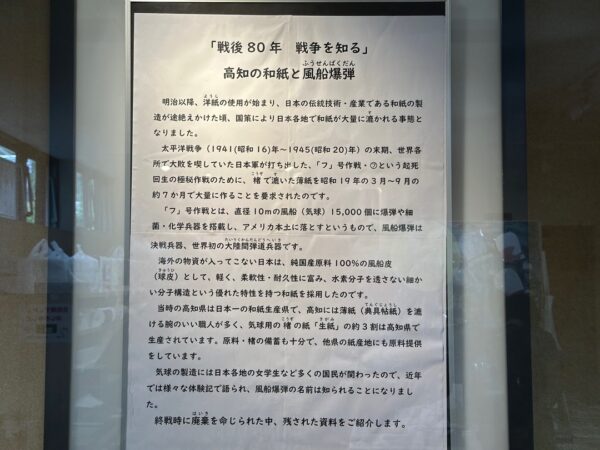

土佐の和紙は風船爆弾を使用する際にも使われたのだそうです。

風船爆弾用に作られた和紙です。

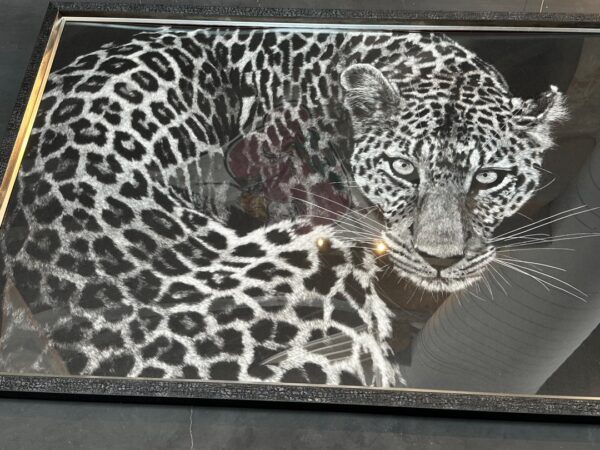

最後に、これはすごいです。土佐典具帖紙をちぎって作られたちぎり絵です。

拡大すると紙の繊維が見えます。どうなってんの???って感じですよね。

目の部分を拡大しました。

この方が作者だそうです。

ここを訪れて紙の概念がまったく変わりましたし、紙を作るのがとても大変な作業だったことがわかりました。

明日から、トイレットペーパーも大切に使おうと思うのでありました。

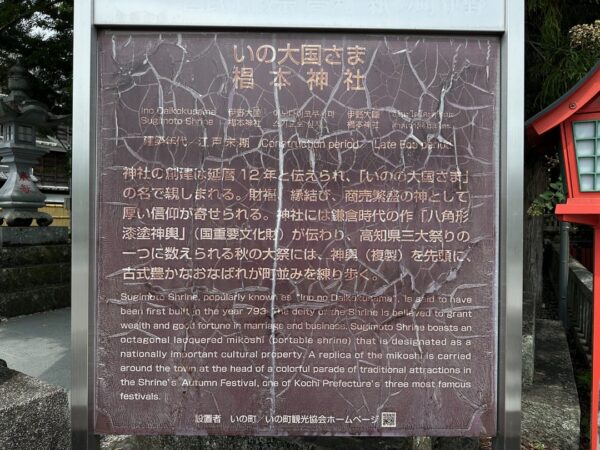

高知県いの町 椙本神社(すぎもと)

ここの神社の駐車場に駐める予定だったのですが、博物館の方々が博物館に駐めて歩いて行き、帰りは町並みを観ながら帰ってくるのがいいよと言われましたので、そうしました。

杉に覆われた参道を歩いていきます。

少し変わった感じの龍がいる手水舎です。

樹齢約800年のご神木は、昭和元年(1926年)の落雷で損傷してしまい上部がありません。

銅板葺千鳥破風唐破風向拝付き入母屋造平入の拝殿です。

本殿につながる幣殿の屋根の反りがすごいです。

本殿は、よく見えませんが銅板葺三間社流造のようです。御祭神は、大国主命、素盞鳴命、奇稲田姫の三柱です。

よく見かけるアゲハチョウのようにも見えますが、特別天然記念物の蝶だそうです。

町並みを拝見しながら博物館の駐車場に戻りました。

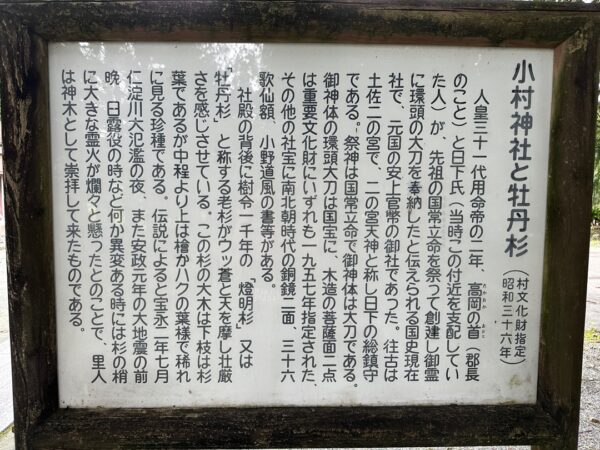

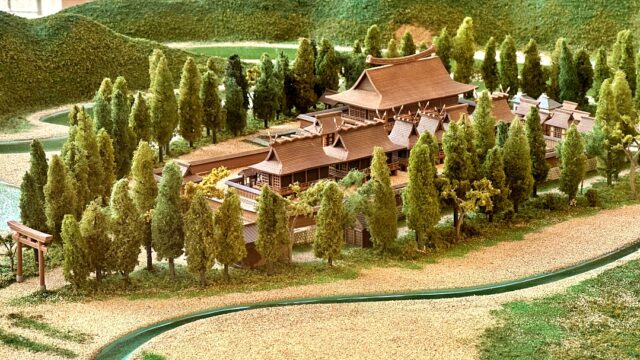

高知県いの町 日高村 小村神社(おむら)

小村神社の参拝者用駐車場に駐めました。

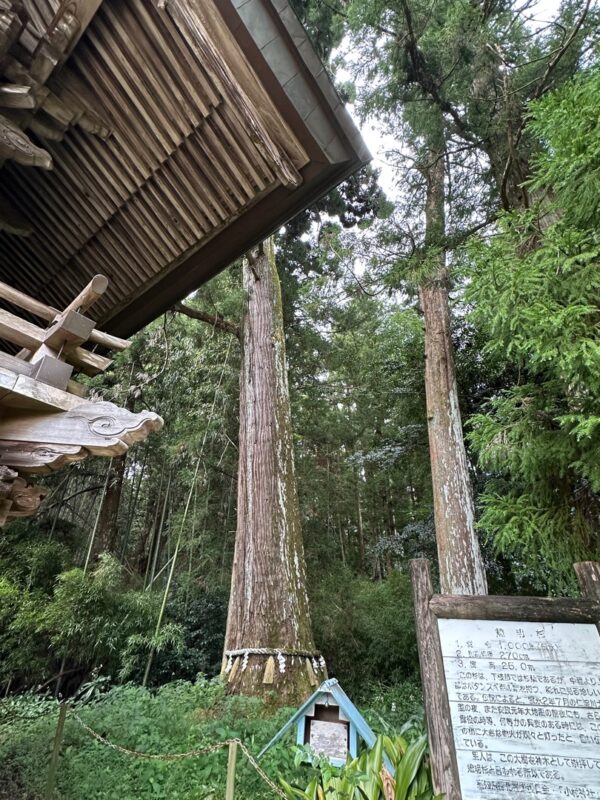

それほど大きくはないですが、杉の木が参道脇にたくさん生えていました。

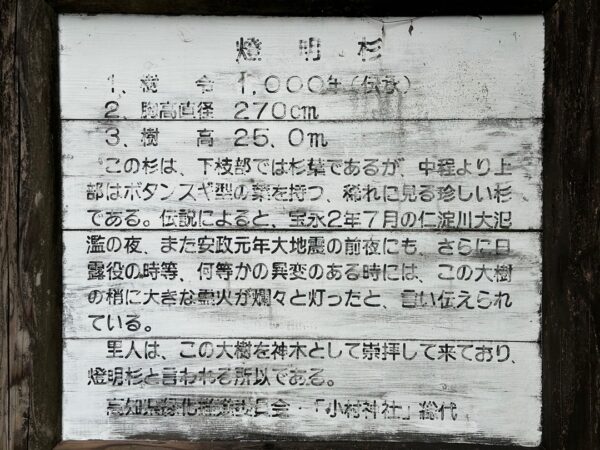

社殿の後ろにある樹齢千年の杉の木は下の枝が杉の葉で、上は檜かハクの葉で稀に見る珍種だと書いてあります。

確かに普通の杉の葉じゃないですね。

社殿は変わった形をしています。

拝殿は銅板葺切妻造り妻入ですが、その後ろが切妻の平入りになっています。幣殿を介して

銅板葺三間社流造の本殿へとつながっています。御祭神は国常立命です。

先ほど説明があった杉の木です。

変わった神社でした。

お昼ごはん

高知県日高村 iroha

今日のお昼は、こちらでいただきました。

今日のご満悦おばさんは、ジェノベーゼ ミニサラダ付き(フィットチーネが嫌いで乾麺にしてもらう)1,100円です。

僕は、乾麺が1人分しかなくフィットチーネのジェノベーゼ ミニサラダ付き1,100円です。

ちょっと味が濃いかなというのが、ふたりの感想です。

食材調達

高知県日高村 JA高知県 サングリーンコスモス ふれあい市

お魚などを売っていました。お惣菜も売っていたっぽいですが、行くのが遅くて売り切れたあとでした。

高知県日高村 村の駅 ひだか

以前立ち寄った時に、ここは車中泊ができそうだと思っていたのですが、ホームページに「トイレは営業時間中のみ」と書いてありましたのでやめました。ただし、トイレは閉まりそうもありませんでした。

到着

高知県佐川町 まきのさんの道の駅・佐川

今日は、こちらの道の駅にお世話になります。

詳細は明日レポートします。

では、また明日。