山梨県都留市にある田原の滝

11日目:山梨県都留市〜富士河口湖町

走行距離 28.4Km

今日は細い道で苦労したものの、自分たちの旅らしい1日でした。

昨晩は、この本を読んでました。1年以上前に知って、カミさんに古本屋で見かけたら買ってくれと頼んでおいて、すっかり忘れていたところ、先日古本屋にあったと買ってきてくれた本です。頼んだ本人は、すっかり忘れていたのですが、毎回探していたらしいのです。まるで植木等の無責任一代男ですね。

この本は8つの話が入っているのですが、4つは、心温まるいい話でした。

小説は、それほど読まないのですが、そんなわけで昨晩は(ヴァイツェンを飲むこともなく)この本を読んでいたわけです。

そして道の駅 つるの夜が開けました。

曇りのような晴れのような霞んだ天気です。

今日は、まず都留市にある駒橋発電所 落合水路橋を観に行こうと思いました。駐車場はないものの少しだけなら駐められると書いてあったのでとりあえず行ってみようと思ったのです。しかし、途中の道が狭くて行けそうにありません。次回、道の駅から20分かけて歩くことにしました。

次は、都留市にある勝山城跡駐車場を目指しました。

ここを左に曲がるのですが、長いスパロンでは曲がれそうにありません。しょうがないので、右に進んでいくことにしたのですが、そこには事前の調査で吊り橋があることがわかっており、この重い車で通ったら落ちるかもしれないので避けるようにしようと思っていた吊り橋なのです。

ありました。手前まで行ってよく見ると大丈夫そうだし、重量制限の表示もありません。大丈夫そうなので、そのまま渡って次の目的地を目指しました。

都留市にあるミュージアム都留 駐車場に着きました。開館まで1時間あります。しばらくすると係の方が出勤してこられました。勝山城に行きたいのだけれど車が大きくて行けなかった旨伝えたところ、ここに駐めて行ってくださいと言われたのでご厚意に甘えることにしました。

先ほど通った吊り橋を歩いて渡り、右折できなかったところを進んでいくと

そこからの道は細いものの大丈夫でした。ミュージアムから来れば、スパロンでも来れないことはないと思いました。

最後、どこに駐めてよいのかわからないと書いてあった駐車場がありました。このトイレの周りに駐めるようです。

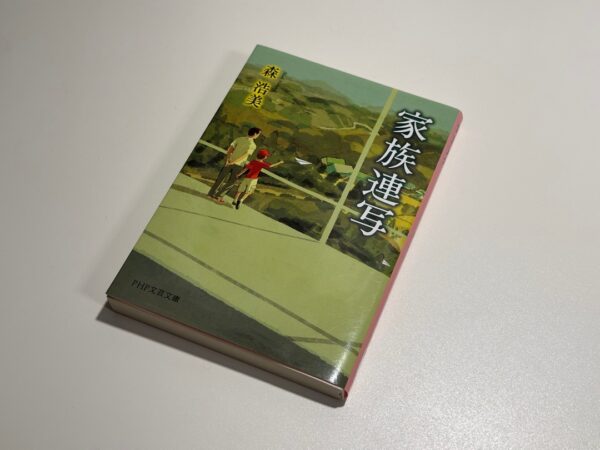

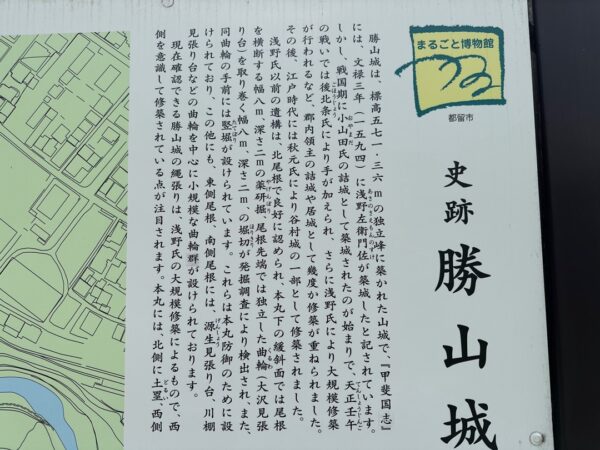

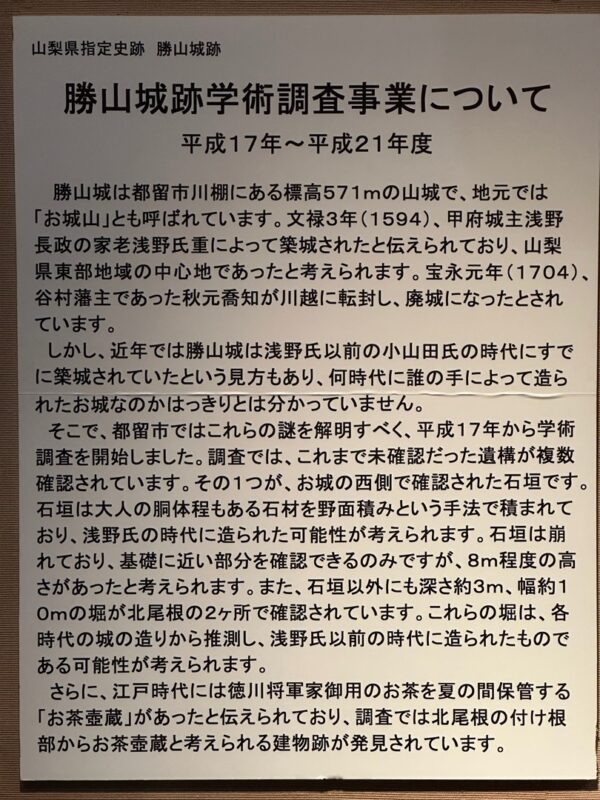

『甲斐国志』では勝山城を、浅野左衛門佐(良重、氏重)が築城したと記されているものの、戦国期に小山田氏の詰城として築城されたのが始まりと書いてあります。

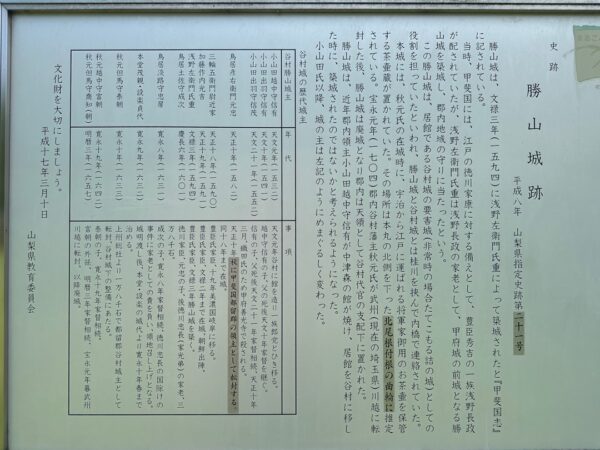

江戸時代に至るまでに後北条氏、浅野氏、鳥居氏、秋元氏などに城主が入れ替わり、改築がされているそうです。詳細は、この説明を御覧ください。

勝山城の地図になります。

こちらは本丸にあった勝山城跡の説明です。

ここからは、ギャラリー形式で掲載させていただきます。

- 勝山城跡入口

- 山道を登る

- 内堀跡

- 川棚見張台跡(南側を見張る)

- 三の丸跡

- 帯曲輪跡

- 二の丸跡

- 本丸下の石垣

- 細い筍

- 本丸跡

- 本丸跡

- 本丸跡から望む富士山

- 谷村東照宮

- 銅板葺一間社流造

本丸に着くと、80歳になるふたりのおばあちゃんがわらび採りをされていました。「もう採ったから残ってないよ」と言われたものの、探してみました。手で曲げて折れるような柔らかいものを採るのだそうです。城跡巡りは、いつの間にかわらび探しになっていました。

ありました。

今日の晩御飯にでもなればと思って採ったのですが、アク抜きをしなければならず、車中泊の旅では食べられそうにもありません。

そうだ、先ほどのおばあちゃんたちにあげよう。

慌てて、山を降りました。

下の駐車場まで降りましたが、見当たりませんでした。帰り道で先の方にいるおばあちゃんたちを見つけ、無事にお渡しすることが出来ました。都留大に通っていて、その後、小学校の先生になったおばあちゃんたちでした。東京に住んでいて60年ぶりにここに来たのだそうです。元気なおばあちゃんたちでした。

都留市博物館「ミュージアム都留」(無料)に戻りました。

まず、常設展を拝見しました。

縄文時代から現代までの歴史を簡単に展示していました。

やはり土偶が展示されていることと、縄文中期の土器が多かったです。

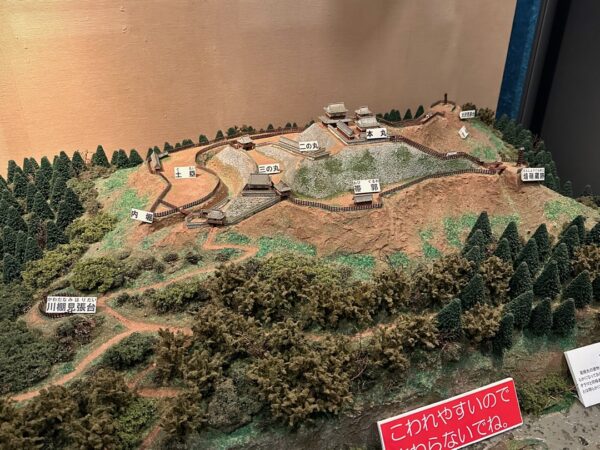

先ほど登ってきた勝山城のレプリカがありました。

ここにも、築城が誰だったのかはっきりしていないと書かれています。

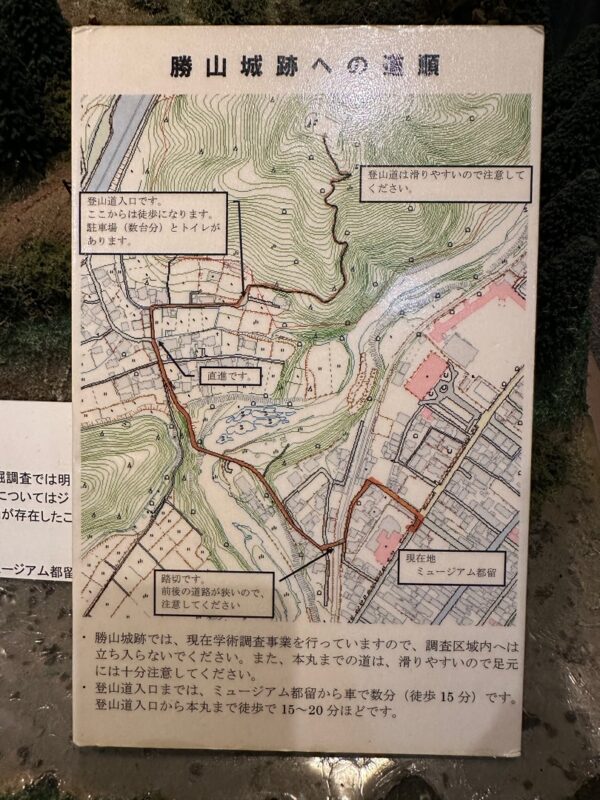

ここのミュージアムから勝山城までの行き方が書いてありました。車で行く場合には、このルートを通っていけば、スパロンでも行けると思います。

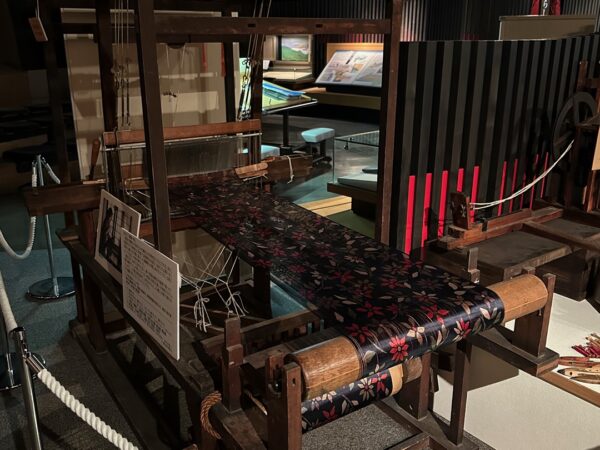

絹織物や、祭りに関する展示がありました。

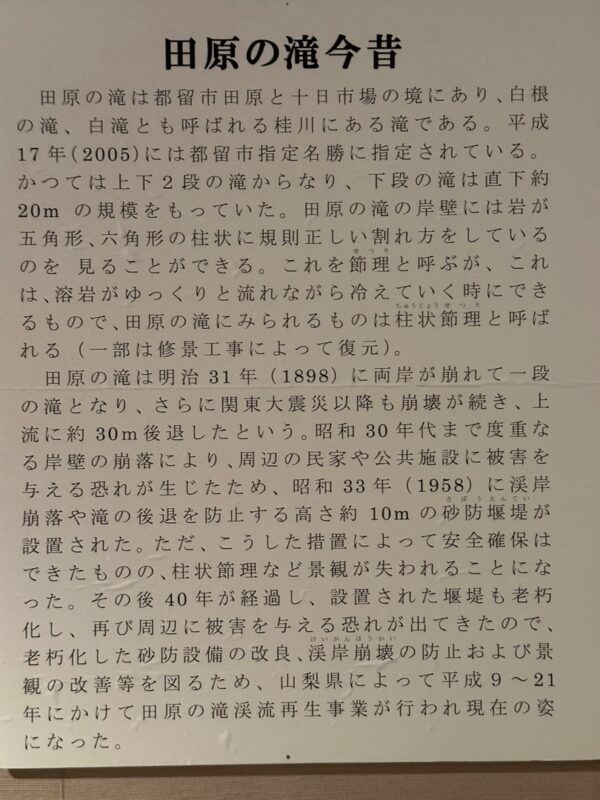

これは、後ほど行く田原の滝のジオラマです。柱状節理が美しい滝であることがわかります。

この滝の説明については、こちらを御覧ください。

絹織物の色がとても美しいと思いました。

写真ではわかりにくいですが、絹の光沢に色がマッチしてとても美しいです。

八朔祭り(はっさくまつり)に使用される屋台です。豪華な飾幕によって彩られていました。

都留市の歴史に関するビデオを鑑賞しました。わかりやすい内容でした。

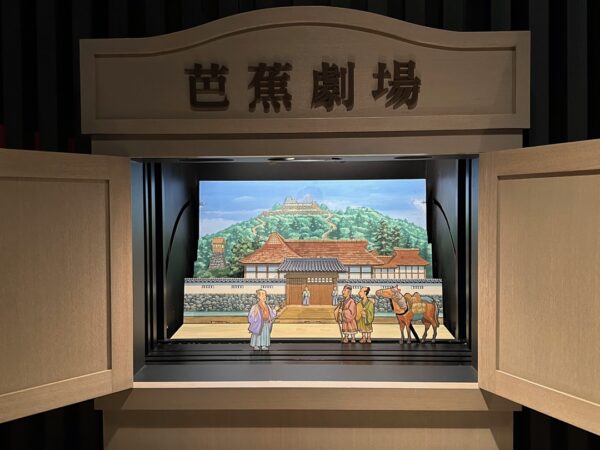

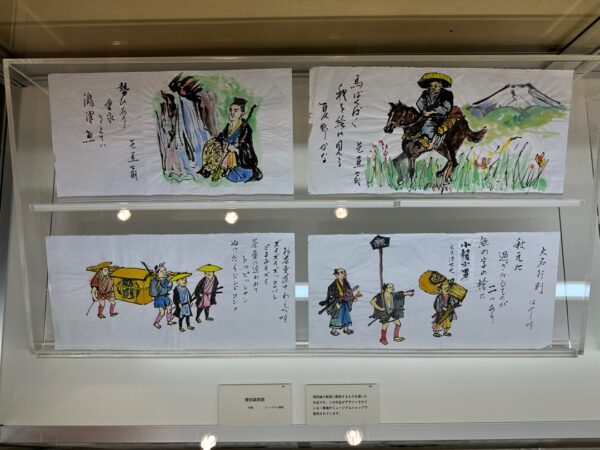

この芭蕉劇場が秀逸でした。5分の内容なのですが、まるでドリフのスタジオセットのように背景や人形が入れ替わり、芭蕉とこの地方との関係についてわかりやすく説明していました。とても良くできていて一見の価値ありだと思います。

郡内(ぐんない)地方で生産された絹織物を「郡内織」といい、そのなかで縞模様の入ったものを特に「郡内縞」と読んでいたそうです。江戸などの大都市部に住む人たちに受け入れられていたそうです。

「郡内織」は明治に入ると「甲斐絹」と呼ばれるようになりました。

こちらは、企画展で「つるの歴史とミュージアム都留」をやっていました。

甲斐絹羽織です。

今回は行きませんでしたが、増田誠美術館も入っているようです。増田さんの絵画が少しありました。

ここ都留市博物館「ミュージアム都留」は、無料とは思えないくらいの内容で、しかもわかりやすい説明は行く価値ありだと思います。おすすめのところです。

都留市にある田原の滝公園駐車場に車を駐めました。狭いですが、7、8台くらい駐められそうです。

駐車場のすぐとなりに田原の滝があります。展望台があるのですが、樹木でよく見えなくなっていました。

橋の上からよく観えました。七ッ釜五段の滝を思わせる立派な滝でした。柱状節理が水をうまく流している滝ですね。

お昼をいただく場所を探すものの、駐められそうな駐車場があるところがなく、困っていたところ、なんと車中泊を始めた頃に2回ほど行った富士吉田市のくれちうどんがあることに気づきました。裏に大駐車場があります。

今日のお昼は、ここに決めました。

くれちうどん(並)750円です。お肉は、吉田のうどんなので、もちろん馬肉です。懐かしかったのですが、ご満悦おばさんは、硬めのうどんがお嫌いなので、もういいかなとおっしゃっていました。自分も、硬めは苦手なのですが、許容範囲ギリギリの硬さでした。

次の目的地に行く途中、スマホを構えた観光客がたくさんいたので、何を撮っているのかと思えば、海外にも有名は富士山のビュースポットでした。車の中から助手席にお座りの方に撮っていただきました。富士山がはっきり見えていればよかったのですが、霞んで見えませんでした。

今日のお風呂は、富士吉田市にある富楽時ふらっと600円(市外60歳以上300円)です。

所感:福祉施設なのですが、それっぽくないデザインで、清潔感のあるグレー系の浴室です。

浴場諸元 泉質:沸かし湯、内湯2(4m x 6m、2m x 3.5m)、洗い場6ヶ所

富士河口湖町にある道の駅 かつやまに着きました。

避暑地にある道の駅のようなところです。

正面にある小海公園で河口湖でも見ようと思ったのですが、風が強くて諦めました。

ここの道の駅には展望台が付いています。左側を見たところです。

正面

右側を見たところです。バーデンが少し見えています。

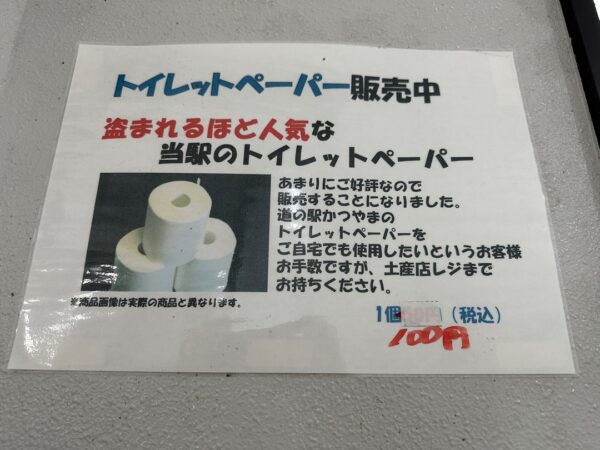

トイレには、ユーモアのある広告が貼ってありました。どこか他の道の駅でも見たことがあるような気がします。要は、そんなに欲しけりゃ買えってことですね。面白いです。

今日は、ここの道の駅に泊まります。

ここは、ゴミ箱がありWiMAX +5Gも入ります。

では、また明日。